Álvaro Campos, escritor: "El consumo provocó lo que la izquierda más temía, que las personas dejen de ser actores políticos"

Álvaro Campos ha construido una obra literaria que retrata como ninguna otra el cambio en la psicología de la sociedad chilena luego de la apertura al consumo y la globalización desde los años noventa. Sus escritos fragmentarios, que ya despuntaban con "Diarios" (Laurel, 2022), mezclan observación, filosofía y crónica con un humor sardónico en su mejor clave chilena.

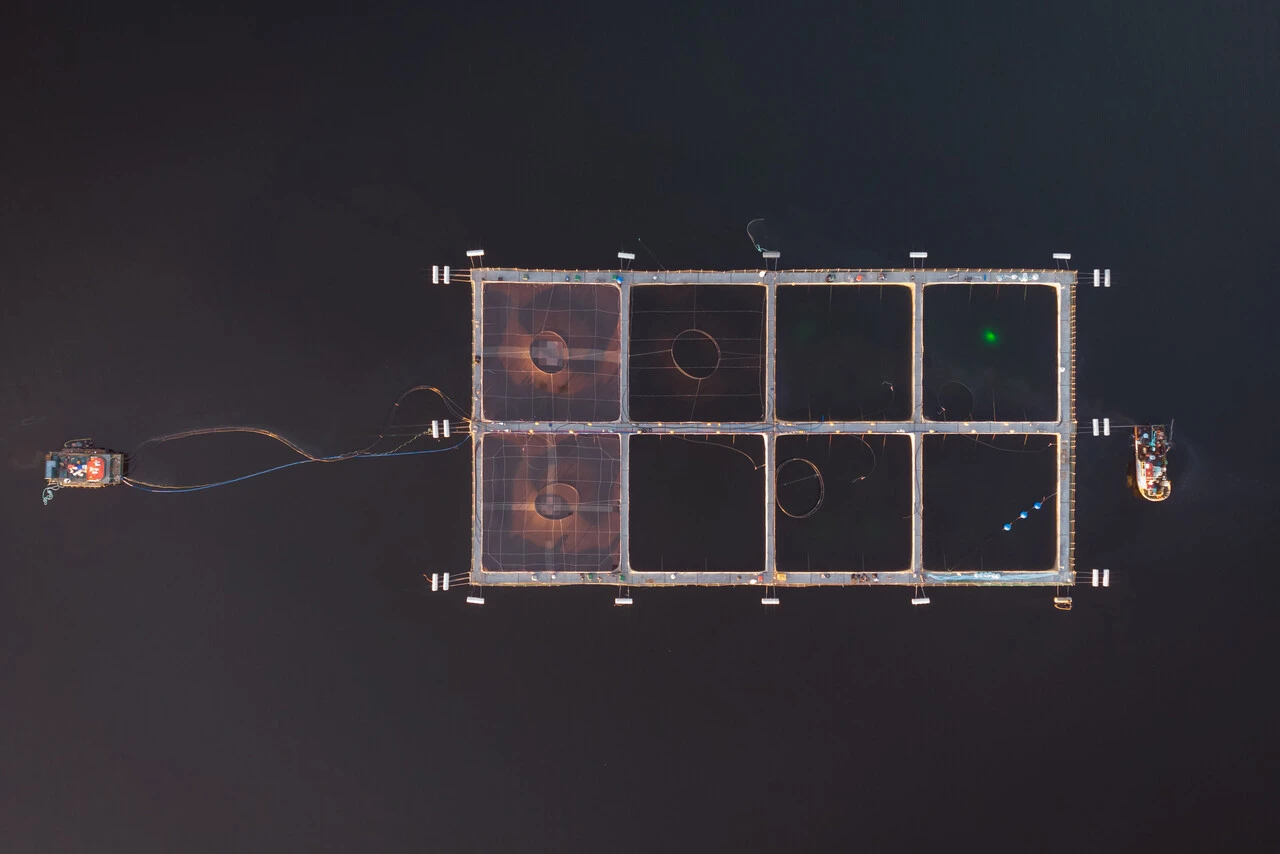

Desde el mostrador de su almacén familiar en Pudahuel, este filósofo devenido en fotógrafo y luego en escritor analiza cómo el país mutó su visión del trabajo, la plata y el consumo. Mientras escribe esas pequeñas piezas en el celular, entre cliente y cliente, que mezclan referencias a Baudelaire, Montesquieu o el Chino Ríos.

Su último libro, "Negocio Familiar" (Tusquets), profundiza en estas transformaciones desde su particular observatorio. Paralelamente, en su cuenta de Facebook, el lugar en que empezó a publicar sus escritos, se ha transformado en duro crítico del progresismo.

En entrevista con El Desconcierto, el escritor aborda los cambios en la sociedad chilena de los últimos treinta años. "Hay como un ritual de consumo del chileno que lo tiene asumido y que se notó en el estallido y también en los retiros", asegura.

La revolución del consumo

—En "Negocio Familiar" haces un retrato de ese cambio en Chile de los noventa a principios de los 2000, el ingreso al consumo y la globalización. ¿Cuáles son las principales diferencias que viste?

El cambio fue progresivo, pero se notaba claramente cuando llegaba un producto nuevo, ya fuera alimenticio o de vestimenta. Fue una escalada muy grande que quizás mucha gente ni siquiera percibió, lo tomó como algo natural. Aparecieron desde el kétchup hasta postres, zapatillas, jeans. Todas las temporadas tenían lanzamientos.

Ahora pasa lo mismo, pero uno está tan inmerso en el consumo que ya no tiene novedad. En esa época era una verdadera apertura que impactó fuertemente en la población. Probablemente los supermercados de Las Condes ya tenían kétchup Heinz, pero en los barrios populares fue muy marcado porque antes era todo artesanal.

El acceso a la mayonesa, los hot dogs, las hamburguesas... Comer hamburguesa era caro antes. El Burger King costaba una fortuna, era un lujo. Después, cuando aparecieron las hamburguesas de comida rápida, ya eran accesibles. Fue una verdadera revolución que impactó en la psicología de las personas.

—En relación a eso, ¿cómo ha cambiado la forma de ser chileno? Tú trabajas en un negocio, estás cara a cara con las personas que van a comprar.

Como estuve en un negocio desde los siete u ocho años, tuve acceso privilegiado a observar este fenómeno de primera mano. Fui testigo de todo este progreso del consumo alimenticio y de vestimenta.

Me sorprende que gente de escasos recursos, trabajadores, consuman cosas caras que uno no pensaría. La palta, cuando estuvo más cara, la gente la consumía igual. Ha sido objeto de estudio porque el chileno no puede vivir sin palta, y compra la más cara, no la barata. Lo mismo el salame, productos que antes no se veían, cuando solo había mortadela. La gente invierte en comida, compra productos caros para el promedio de sueldos que se pagan aquí.

—¿Cómo ha ido cambiando la perspectiva de ser chileno en esa relación con el consumo?

Como decía Carlos Peña sobre el estallido social, una de las interpretaciones fue que ocurrió por el desigual acceso al consumo. Hubo reportajes que mostraban que mucha gente iba a protestar y de vuelta pasaba al mall. Hay un ritual de consumo del chileno que se notó claramente en el Estallido y en los retiros de fondos de pensiones.

Aquí en el negocio se notó mucho el consumo de carnes para asado con los retiros. En las ferreterías fue impresionante. Los ferreteros dicen que los retiros fueron el período donde más ganaron en su vida.

Eso cambia la mentalidad política, porque el consumo provocó lo que la izquierda radical más temía: que las personas dejen de ser actores políticos y se transformen en consumidores enamorados de ese estilo de vida

Arte, dinero y literatura

—En el libro le das un materialismo a todas las acciones, incluso a las artes. Como cuando hablas de que Julia Toro viaja a Nueva York, luego de decir que no tiene dinero para vivir...

Me resulta extraño ese caso. Quería hablar de que la gente que no tiene dinero, si se enoja con el país, no puede irse a Nueva York. Quizás los artistas pueden hacerlo por becas, no lo sé. Pero ella hablaba como que no tenía casi para comer y después ya estaban en Nueva York. No lo critico, pero me pareció extraño ese desdoblamiento económico.

El arte a ese nivel siempre está vinculado con el consumo caro, con el lujo. Los artistas siempre necesitan ese mundo, aunque lo renieguen políticamente. En la vida práctica, el artista depende mucho del mundo del lujo y de la burguesía.

—¿En el mundo de la literatura se habla de plata?

No tanto, porque tampoco nadie gana dinero. Escuché que de repente te ganas un premio literario, es mucho para gastárselo en una celebración pero poco para comprarse una casa. Creo que lo dijo Roberto Parra.

Dinero no hay. De repente hay un premio, pero el artista sueña con ese mundo burgués: la buena vida, el ocio, comer bien, salir, una vida sin preocupaciones. Paul Valéry decía que la gente que tiene que cuidar hijos no se dedica a pensar en la muerte ni a filosofar. El que empieza a pensar cosas metafísicas es porque tiene un poco más de dinero o acceso a esa tranquilidad.

La escritura fragmentaria

—En un fragmento dices que estabas pensando mientras mecías la cuna de tu hija. ¿Cómo se piensa cuando se tiene hijos, trabajando, con esa escritura fragmentaria en el celular?

Leo muchos escritores que les pasa eso: nace una guagua y tienen que escribir con una mano y mecer la cuna con la otra. A Pedro Mairal también se lo leí. Hay un cambio en el estilo, la forma, los tiempos, la dedicación, incluso en la visión de futuro. Uno se pone quizás más egoísta, más conservador, más miedoso, y todo eso impacta en la visión política y estética de cómo uno escribe.

—¿Cuánto determina tu escritura el hecho de escribir en el celular? ¿Cuánto de esa fragmentación viene dada por el dispositivo?

Absolutamente. Los poetas antiguos ya notaban cambios cuando empezaron a usar la pluma de ganso. Nietzsche se dio cuenta de que cuando le cambiaron la máquina de escribir, eso influía en su estilo. Kerouac, cuando usó la máquina con rollo continuo para "En el camino", reconocía que ese elemento técnico influía en su forma de escribir.

Escribir en el celular genera lo mismo. Obviamente produce un estilo distinto porque el dispositivo cambia todo. Eso ha pasado durante toda la historia de estos instrumentos de registro. Me cuesta volver atrás, escribir en computador.

—¿No escribirías otro tipo de literatura en computador? ¿O te sientes cómodo en el fragmento?

Me siento cómodo en el fragmento. El celular es como las libretitas que usaban los beats, tomaban nota casi al galope. Stendhal también, Kerouac también, y eso se notaba en los libros, esa forma de tomar nota rápida. A veces corregían o lo dejaban así. Esa frescura me gusta.

Crítica al progresismo

—En Facebook se ve más tu pensamiento político, y me resulta interesante que te has transformado en crítico de este progresismo. ¿Cómo se da eso?

Es un fenómeno mundial. Ves España, columnistas del diario El Confidencial como Alberto Olmos. No son de derecha, pero son antiprogresistas. Se genera un movimiento porque son personas que se criaron post-dictadura, se acostumbraron a ser libres, a pensar lo que querían.

De repente viene un nuevo fantasma moralista, ya no con la iglesia ni la dictadura, sino con el lenguaje, la cultura, el movimiento identitario. Genera un choque en esa gente que luchó por combatir lo anterior y que venga ahora otra gente a decirle "usted no puede decir esto, su escritor tiene que ser cancelado".

Al final el tiempo les dio la razón porque la gente moderada se desapegó de esa visión moralista. El lenguaje inclusivo no tuvo éxito. Las películas ultrainclusivas tampoco. Es un fenómeno que el mundo ha ido enterrando, no ciertos críticos, sino el público en general.

—¿No ves una relación entre ese exceso de identitarismo y el avance del consumo? Como que uno consume identidades.

En general la gente quiere llamar la atención, pertenecer a algo, ya sea moralmente o estéticamente. Me imagino que es una forma de pertenencia. Deben ser muchos fenómenos a la vez.

También surgen en reductos específicos como universidades de humanidades. Yo visitaba esas universidades y eso que vi en el estallido existía en fiestas exclusivas, pero no salían de ahí. Durante el estallido salieron a las calles, y la gente común que no las había visto quedó impactada. Mientras se mantuvieron en esos círculos no pasaba nada, pero cuando salieron y todos pensaron que eso era la realidad, fue chocante para la gente de a pie.

El anonimato del escritor

—¿La publicación de estos libros cambió algo en tu vida?

El primero no tanto porque traté de mantenerlo en secreto. Ahora sí hay más movimiento, he dado entrevistas, mostrado la cara. Antes no salía porque no me gusta.

Vengo de la fotografía, y los fotógrafos callejeros como Henri Cartier-Bresson no les gustaba ser fotografiados porque necesitaban ser anónimos para seguir captando en la calle. Si su rostro se volvía público, era más difícil pasar desapercibidos y la foto se arruinaba.

Aquí pasa lo mismo. No me gusta en el barrio que se sepa esto porque me permite observar sin que me observen y anotar como un antropólogo, de manera más anónima. Al ser observado, cuando la gente es muy consciente de que estoy escribiendo, puede generar ruido.

—Cuando leí "Diarios" se hablaba del escritor secreto, casi como Thomas Pynchon. Ahora hay más exposición. ¿No se pierde algo con eso?

Lo mío no era por hacerme el misterioso, era por el lado fotográfico. Pero las redes de cultura no llegan mucho aquí. Incluso si me entrevistan en La Tercera, es difícil que se sepa en el barrio. Es increíble la desconexión.

Para que un escritor sea famoso tiene que caer en un escándalo. Va a un matinal y se forma una polémica. Pero en general los escritores gozan de anonimato. Pablo Simonetti podrá caminar por Maipú tranquilamente, lo reconocen algunos universitarios, pero no es un influencer. Los influencers son más famosos que cualquier escritor.

—Ya no hay estrellas literarias. Quizás los más conocidos son Isabel Allende o Lemebel.

Lemebel era un fenómeno que superaba la literatura, era cultural, entonces no pasaba desapercibido. Yo creo que el escritor debería pasar más desapercibido y estar más oculto para poder trabajar con discreción.

Calderón, Bertoni y Labatut

—¿Con qué escritores chilenos te sientes estilísticamente cercano?

Claudio Bertoni ha sido siempre una influencia fundamental, especialmente sus cuadernos. Para mi generación, Bertoni generó un cambio radical en la forma de escribir y en los temas que aborda, mezclando erudición mística con vida mundana.

También me gusta mucho Alfonso Calderón y sus diarios. Es un intelectual extraordinario, muy ameno de leer y lleno de información exquisita.

De Benjamín Labatut me marcó "Mapa de la Luz", un libro fragmentario que publicó Hueders. Lo encontré extraordinario, no había visto algo así en Chile. Él lo considera un libro de terapia que no calza con sus novelas actuales, pero a mí me gusta muchísimo.

Y están también Joaquín Edwards Bello y Roberto Merino. Hay toda una escuela de cronistas chilenos que sabe leer muy bien la ciudad.