Serie documental muestra cómo se transformó Chiloé con las salmoneras y relata las sombras del crecimiento económico

La nueva serie documental “Sacrificio Chileno” de UChile TV invita a mirar de frente uno de los temas más complejos y urgentes de la actualidad: el costo real del progreso. En su primer episodio relata la influencia de la industria salmonera en Chiloé.

A través de cuatro capítulos, la serie recorre Chile de norte a sur para mostrar cómo actividades productivas fundamentales para la economía nacional— como la salmonicultura, la industria forestal, el desarrollo inmobiliario y la minería del litio— han transformado los territorios. Lo hace con un enfoque crítico, plural y profundamente humano, reuniendo voces locales, saberes ancestrales, testimonios de expertos y representantes de las industrias involucradas.

“Sacrificio Chileno” pone en tensión dos fuerzas que han marcado nuestra historia reciente: el impulso del crecimiento económico y las consecuencias sociales, ambientales y culturales que este va dejando luego de ir cimentando nuevos escenarios.

“El programa visibiliza la dificultad que ha tenido nuestra sociedad para encontrar un equilibrio entre crecimiento y sustentabilidad, cultura tradicional y empleo, desarrollo económico y respeto a los ecosistemas”, explica Alicia Scherson, directora ejecutiva de UChileTV, quien además agrega que “durante muchos años, el crecimiento de la industria chilena fue altamente desregulado, avanzando sin considerar los costos. Hoy existen mejores regulaciones, pero en algunos territorios puede ser demasiado tarde y el conflicto persiste, enfrentando aún a empresas y ciudadanía”.

Chile contemporáneo

Bajo la dirección de Carlos Saavedra, documentalista de UChile TV, la serie se levanta como un espejo de nuestro país. Cada episodio es una radiografía documental que expone las paradojas del progreso chileno, revelando cómo los pilares de nuestra economía se entrelazan con los dilemas de quienes habitan en las llamadas zonas de sacrificio.

“Nuestra serie es una mirada actualizada sobre 4 pilares fundamentales del modelo de desarrollo económico establecido en nuestro país, pero lo hacemos dándole voz y rostro a los distintos protagonistas territoriales que se sienten afectados y también a quienes defienden dicho modelo. Intentamos entender y explicar la paradoja latente en cada uno de estos territorios, pues existen daños culturales y ambientales y al mismo tiempo hoy sería imposible imaginar la estabilidad laboral local sin estas empresas. Entonces pareciera ser que las soluciones son mejores políticas de control y mejores tecnologías. Es una serie que propone, siempre desde el compromiso con la responsabilidad pública, a nuestra sociedad enterarse y dialogar sobre estos temas fundamentales para el país”.

Chiloé y la salmonicultura

En el archipiélago de Chiloé, el mar ha sido durante siglos fuente de identidad, alimento y sustento. Sin embargo, la expansión de la industria salmonera, una de las más lucrativas del país después del cobre, ha transformado profundamente el paisaje y las dinámicas locales.

Por un lado, miles de familias dependen de la actividad, la cual genera empleo y desarrollo económico en zonas donde antes predominaba la pesca artesanal. Pero al mismo tiempo, las comunidades y científicos alertan sobre el impacto ecológico: el uso intensivo de antibióticos, la acumulación de desechos en los fondos marinos y las crisis sanitarias, como la marea roja o la mortandad masiva de salmones, que han contaminado y tensionado el equilibrio de los ecosistemas costeros.

En Chiloé, el mar sigue siendo una promesa y una herida abierta: símbolo de progreso para algunos y de pérdida para quienes ven desaparecer su modo de vida tradicional.

Nahuelbuta y la expansión forestal

En la cordillera de Nahuelbuta, entre las regiones del Biobío y La Araucanía, la historia se escribe entre los bosques nativos, las comunidades mapuche y la expansión de las plantaciones forestales. Desde hace décadas, el reemplazo de especies nativas por pinos y eucaliptos, impulsado por subsidios estatales y la lógica exportadora, ha modificado el paisaje y reducido la biodiversidad, afectando las fuentes de agua y los suelos.

El conflicto no es solo ecológico, sino que también es cultural y social: las comunidades rurales, denominados “guardianas del territorio”, enfrentan la pérdida de sus espacios de vida y la precarización de la economía local, mientras las grandes empresas forestales consolidan su presencia bajo el argumento del empleo y la productividad.

Nahuelbuta representa una tensión constante entre el modelo extractivo y el valor de un ecosistema que resiste desde la ruralidad, donde el bosque nativo aún mantiene la esperanza sustentada en la resiliencia.

Inmobiliarias en la costa

Desde Maitencillo hasta Pichilemu, la costa central de Chile vive una transformación acelerada. Los megaproyectos inmobiliarios, condominios, segundas viviendas y resorts turísticos, avanzan sobre dunas, humedales y quebradas, desplazando ecosistemas frágiles y comunidades costeras tradicionales.

Bajo la promesa de desarrollo, inversión y modernidad, se levanta un modelo urbano que prioriza la especulación sobre el derecho al territorio y la vivienda. Los impactos son múltiples: pérdida de acceso público al mar, encarecimiento del suelo, alteración de los ecosistemas litorales y ruptura de la comunicación entre comunidades.

Este conflicto refleja una pregunta de fondo: ¿quién tiene derecho a habitar y decidir sobre el borde costero? En esa disputa, los paisajes naturales y culturales de la costa se vuelven verdaderas trincheras entre la sustentabilidad y el crecimiento sin límites.

El Salar de Atacama y el litio: entre la energía limpia y el agotamiento

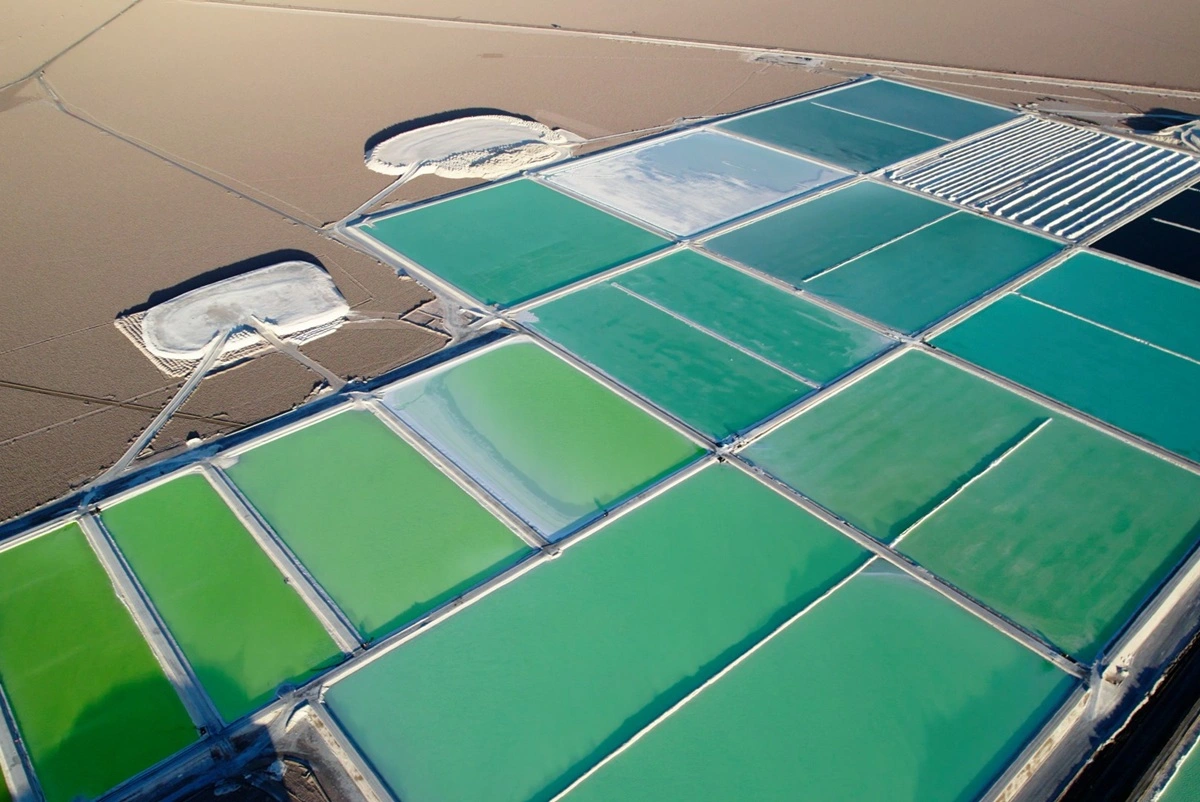

En el corazón del desierto más árido del mundo, el Salar de Atacama concentra una de las mayores reservas de litio del planeta, mineral clave para la transición energética global. Sin embargo, su extracción implica un alto costo ambiental y social.

El proceso de evaporación consume millones de litros de agua: para producir una tonelada de litio mediante piscinas de evaporación en salares andinos se estiman hasta 2 millones de litros de agua. Esto, en un ecosistema extremadamente frágil, afectando lagunas, fauna endémica, como los flamencos andinos, y las formas de vida de comunidades atacameñas que habitan el territorio por generaciones.

Mientras el mundo impulsa el “oro blanco” como alternativa limpia al petróleo, el norte de Chile vive la paradoja del progreso verde: el sacrificio de un ecosistema único en nombre de la sustentabilidad global.

El Salar se ha convertido así en un espejo donde se entrelazan la urgencia climática y la justicia ambiental.