La vuelta al libro en veinticinco años

El libro en este último cuarto de siglo no solamente sufrió las secuelas de la crisis asiática, también afrontó el terremoto de 2010, el estallido social y hasta la pandemia del Covid-19, con sus posteriores consecuencias de escasez mundial de insumos y papel y, junto a ello, la consiguiente quiebras de las pequeñas imprentas.

Hago este breve repaso porque en estas fechas cumplo veinticinco años como editor y gestor de imprenta, un oficio que me ha colmado de experiencias, satisfacciones y saberes. Tiempo en el que han pasado por mis manos tornados narrativos, marejadas poéticas, erupciones dramáticas y todos los fenómenos de la literatura.

Sin embargo, la cicatriz más profunda en la dolorosa vida del libro en Chile tiene casi 50 años, y la dejó -sin duda alguna- la dictadura, en 1976, con el Impuesto del Valor Agregado del 19% al libro. Uno de los impuestos más altos del mundo y que se traduce al quinto del valor de obra literaria.

Nunca está de más recordar otras heridas del libro en ese periodo, como la del 11 de septiembre de 1973, cuando la Editorial Quimantú sufrió una ofensiva militar, en la que se quemaron centenares de libros de una bodega, por una supuesta acusación de esconder propaganda subversiva, que habría estado almacenada en ese lugar.

Poco después, el 23 de septiembre de 1973, un grupo de militares quemó libros públicamente tras un allanamiento a la Remodelación San Borja, entre las calles Lira y Diagonal Paraguay, en un ominoso atentado a la libertad. El escritor checoslovaco Milan Kundera dijo alguna vez: “Para liquidar a los pueblos, se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura y tu historia”.

Luego vinieron las pseudodemocracias que ofrecieron alegrías, igualdades y tiempos mejores, pero que -en definitiva- tampoco le dieron al libro el protagonismo que se merece. Todos ellos son los responsables del apagón cultural y de las severas crisis valóricas, espirituales y culturales, que han fracturado a nuestro país en los últimos cincuenta y dos años.

No obstante, en lo personal, en este tiempo dedicado a la producción y gestión editorial, tuve el privilegio de colaborar con grandes autores y autoras nacionales como Enrique Lafourcade, Gonzalo Rojas, Isidora Aguirre, Virginia Huneeus, Erick Pohlhammer, Matilde Ladrón de Guevara, Enrique Volpe, Alejandra Basualto, Gustavo “Gus” Donoso, Darío Oses, Pedro Lastra, Floridor Pérez, Sergio Larraín, Walter Garib, Miguel Castillo Didier, Fabio Salas, Reinaldo Marchant, Jorge Calvo, Fernando Quilodrán y Claudio Geisse, entre otros y otras.

Asimismo, en esta pléyade de grandes plumas, no me olvido de mis colegas y amigos futboleros, que en cada temporada y por más de un lustro me han confiado sus magníficas obras: Juan Carlos Vargas, Felipe Risco, Luis Mora y Carlos Caszely.

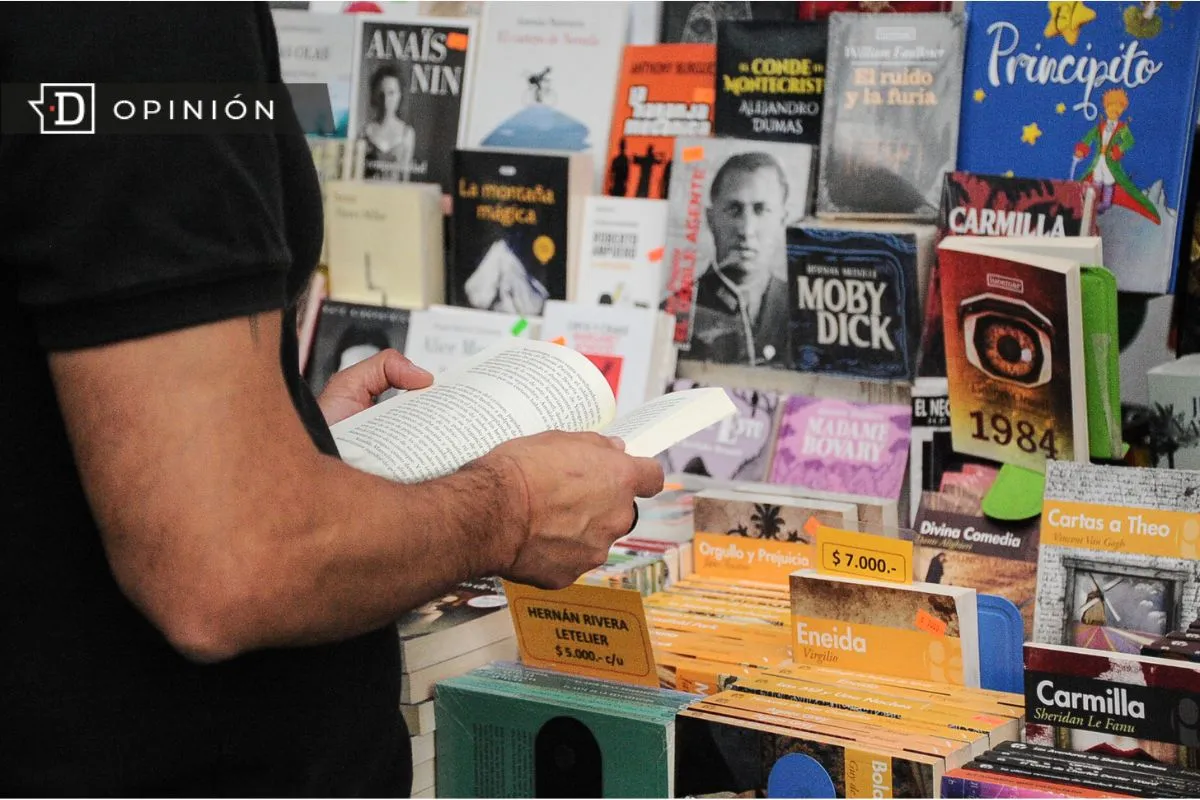

No es un misterio que en Chile hay bajos niveles de lectura y comprensión. Por lo mismo, quienes emprendemos en este rubro, asumimos el riesgo y hacemos camino al publicar, difundir y vender nuestras obras. Y así, siempre volvemos a empezar.

Pero ¿Por qué perseveramos en la escritura y reincidimos en la publicación de los libros si a veces no obtenemos los réditos suficientes? Quizás lo hacemos para no olvidar, y para que el paso del tiempo no lo destruya todo. Quizás perseveramos en esto como una forma de resistir y sobrevivir pero, principalmente, para que nuestras palabras no se las lleve el viento.

Pero especialmente, en estos días de depresión social subterránea, quisiera enaltecer a las nuevas escritoras y nuevos escritores, quienes, a pesar de las distintas vicisitudes sociales, siguen plasmando sus historias en los distintos soportes.

Y es que el libro no puede morir. Ojalá no, al menos, hasta darle otra vuelta de veinticinco años.