Proyecto por aguas más limpias: Esperan detectar pesticidas en riego agrícola mediante biosorbentes naturales

En el río Mapocho se vierten residuos de origen agrícola e industrial, entre ellos los pesticidas organoclorados, compuestos químicos útiles para el control de plagas, pero que se acumulan en el ambiente, causando problemas de salud para las personas y afectando la biodiversidad.

A pesar de la toxicidad que pueden contener estos compuestos, no poseen una regulación en el país, ya que no hay datos que comprueben su presencia. Esto ha generado un dilema entre la necesidad de controlar la contaminación y las herramientas disponibles, particularmente en zonas agrícolas, donde el agua de riego es fundamental para producir alimentos.

Es probable que las tecnologías para analizar estos contaminantes necesiten materiales costosos, además de recurrir a otros solventes tóxicos y procesos que pueden generar residuos contaminantes. De este modo, la creación de opciones más sostenibles desarrolladas en laboratorio se torna imperativo.

Materiales biodegradables

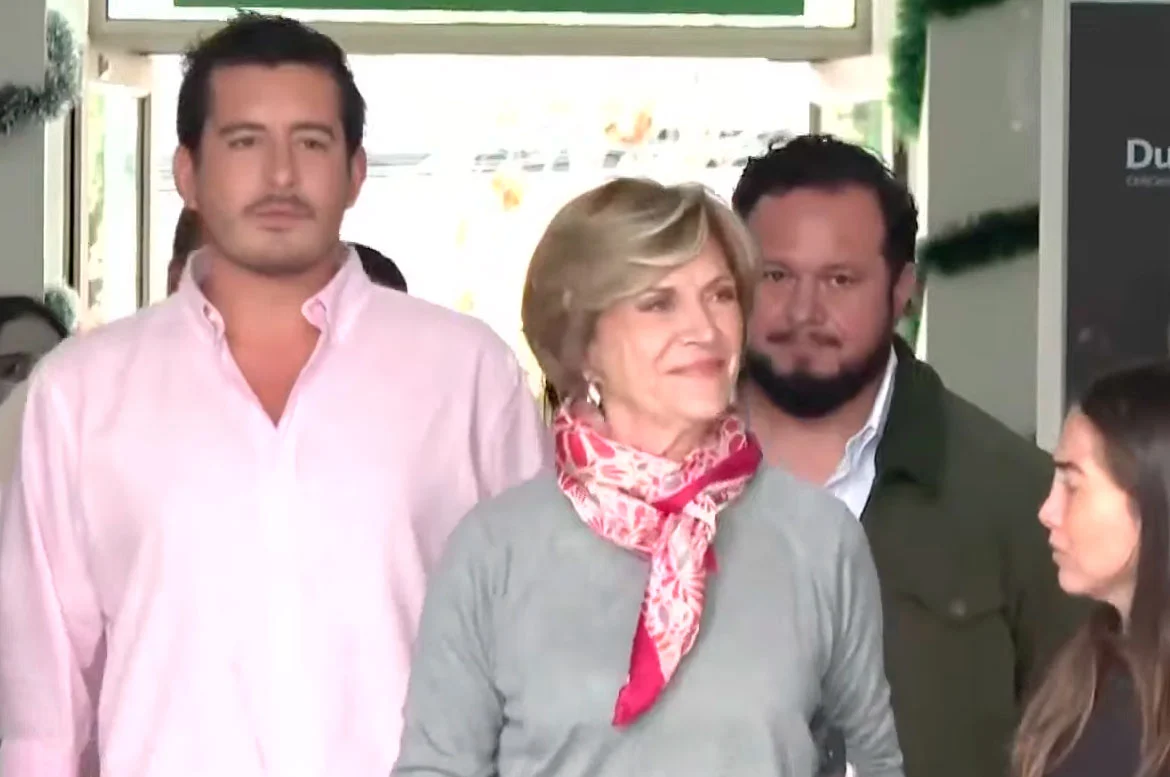

La Dra. Carla Toledo, investigadora de la Facultad de Química y Biología de la Usach, está a cargo de un proyecto Fondecyt Regular que espera tratar esta situación desde una óptica sustentable, desarrollando materiales biodegradables capaces de detectar contaminantes en el agua y en línea con los principios de la química verde, que impulsa metodologías más limpias, con menor uso de solventes tóxicos y menor generación de residuos.

“Queremos desarrollar métodos analíticos mucho más ecológicos, con menos residuos y sin uso de solventes tóxicos. La idea es aplicarlos a contaminantes como los organoclorados, que aún no están regulados en Chile porque muchas veces ni siquiera sabemos si están presentes”, sostuvo la investigadora.

El proyecto se enfoca en el uso de plantas como la luffa, conocida por su uso como esponja vegetal, para la creación de materiales que pueden absorber contaminantes presentes en el agua.

Con estructuras celulósicas y porosas, estas plantas actúan como filtros naturales de dos formas: combinándolas con solventes eutécticos profundos hidrofóbicos (HDES), conocidos como “solventes verdes” por ser menos tóxicos y más sustentables; y sometiéndolas a un proceso de pirólisis, que las convierte en fibras de carbono con alta capacidad de atrapar sustancias tóxicas.

Dichos materiales se aplican en técnicas avanzadas de análisis, como la cromatografía de gases con detección por captura electrónica, que permite identificar pesticidas en muestras de agua tomadas del río Mapocho, incluso cuando están presentes en concentraciones muy bajas.

“Lo interesante es que estos materiales, además de ser baratos y fáciles de conseguir, podrían tener aplicaciones más allá del laboratorio. A futuro podrían transformarse en filtros reutilizables para comunidades que hoy no tienen acceso a tecnologías de tratamiento de agua”, comentó la Dra. Toledo.

Útil alternativa

Usar materiales vegetales como biosorbentes permite realizar análisis eficaces, además de ofrecer una opción accesible y con bajo impacto ambiental, ya que, a diferencia de los materiales sintéticos convencionales, que requieren procesos complejos, uso de solventes orgánicos y suelen ser descartables tras una sola aplicación, la esponja luffa ofrece una alternativa reutilizable, biodegradable y de fácil adquisición.

Este enfoque es relevante al tomar en cuenta que muchas zonas agrícolas dependen de fuentes de agua como el río Mapocho, estando expuestas a una carga contaminante. Al integrar materiales sustentables a metodologías de detección avanzadas, el proyecto pretende reducir la brecha entre la generación de conocimiento científico y su aplicación en terreno, con miras a fomentar nuevas políticas de monitoreo ambiental y acceso equitativo a tecnologías de saneamiento.

“La idea es que no solo sirva para detectar contaminantes en el laboratorio, sino que también pueda escalarse como una solución práctica. Estamos explorando materiales que no solo sean eficientes, sino también replicables, reutilizables y que no generen residuos que agraven el problema”, agregó la investigadora.

Conciencia ambiental

El proyecto contempla una ejecución de cuatro años, en los que se abordarán distintas etapas experimentales. Al comienzo, el equipo se enfocará en la caracterización de los biomateriales y su funcionalización con solventes verdes, ya en los años posteriores se avanzará hacia la transformación de estos en fibras de carbono mediante pirólisis.

Cada fase implica el desarrollo de metodologías analíticas específicas, con el objetivo de validar su eficiencia en la detección de pesticidas organoclorados presentes en aguas naturales.

“Nuestro objetivo es que, al finalizar el proyecto, contemos con metodologías validadas que sean eficientes, de bajo costo y alineadas con los principios de la química verde. No se trata sólo de innovar en el laboratorio, sino de hacerlo con conciencia ambiental y pensando en su aplicabilidad real”, concluyó la Dra. Carla Toledo.