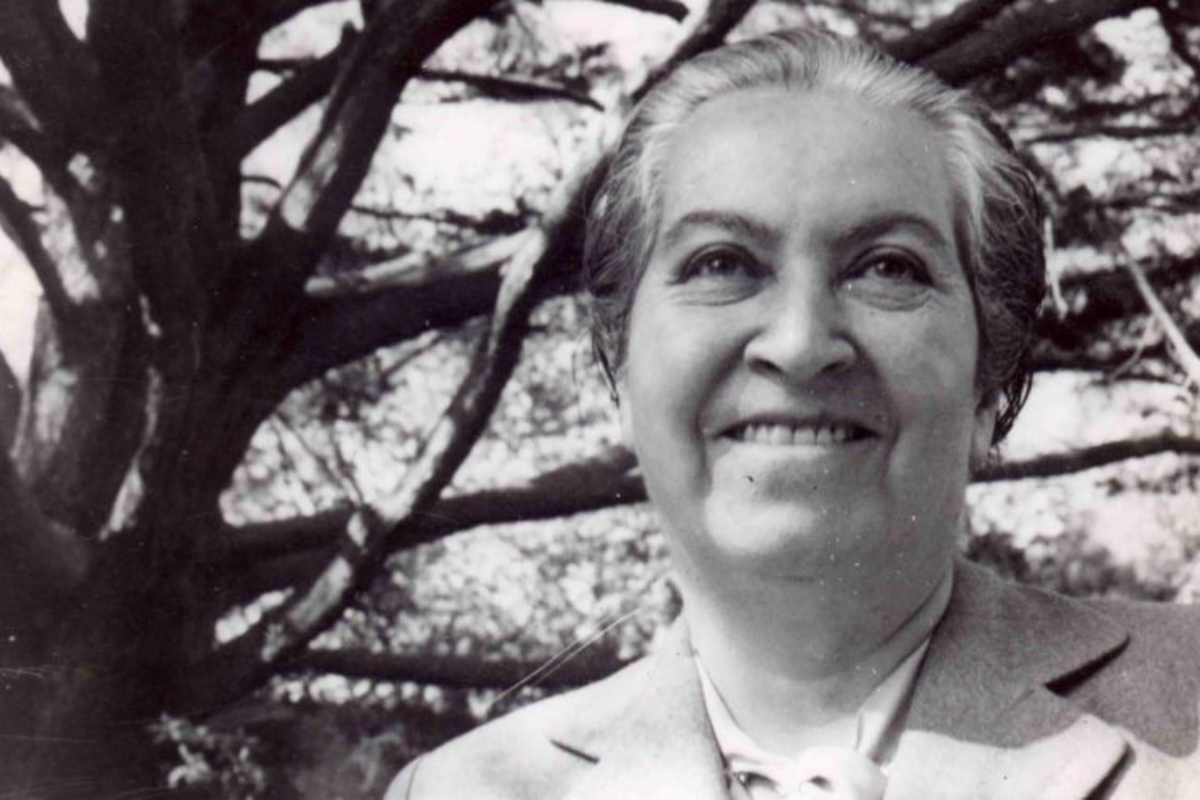

El legado ecológico de Gabriela Mistral que conecta territorio, memoria indígena y lucha ambiental vigente a 80 años del Nobel

"Los cerros cuentan historias y las casas poco o nada", escribió Gabriela Mistral en su obra póstuma Poema de Chile (1967). Esta frase sintetiza una visión que priorizó lo natural sobre lo urbano, la tradición sobre la modernización acelerada. A 80 años de convertirse en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, la obra de Mistral revela una dimensión ecológica que cobra especial relevancia en el contexto de la actual crisis climática.

La Academia Sueca reconoció en 1945 su "poesía lírica, que inspirada en emociones poderosas, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas del mundo latinoamericano entero". Sin embargo, más allá del lirismo reconocido internacionalmente, su poesía contiene una mirada ambientalista pionera que conecta territorio, justicia social y memoria colectiva.

¿Qué revelan los poemas de Mistral sobre la conservación del paisaje chileno?

Los textos de Mistral demuestran una temprana conciencia ecológica que trasciende la descripción poética. En Poema de Chile, la naturaleza no es mero escenario, sino protagonista central de un recorrido geográfico que abarca desde el norte hasta el sur del país, nombrando paisajes, especies y campesinos en un retrato íntimo de la geografía nacional.

Para Andrea Casals, investigadora de la Universidad Finis Terrae, quien ha investigado la dimensión ecologica del Poema de Chile, este alcance geográfico "cumple una función pedagógica, recordando al lector los vastos paisajes, comunidades e historia de Chile, que no siempre se incluyen en la construcción de la nación moderna", aseguró a El Desconcierto.

Algo que se ve reflejado en el prólogo del libro Chile, una loca geografía de Benjamín Subercaseaux, donde Mistral escribió: "Yo no sé que haya un empleo mejor de nuestras potencias que decir el terreno natal". Con esta declaración, la poeta vinculó el territorio con la identidad nacional, fomentando la conservación de la flora y fauna chilenos junto con la preservación de la memoria colectiva.

¿Cómo se manifiesta la pedagogía ambiental en su obra educativa?

Gladys González, directora de Ediciones Libros del Cardo y especialista en la obra mistraliana, se ha encargado de editar una serie de libros recopilatorios sobre el lado medioambiental de Mistral, como Textos sobre Naturaleza (2024) o Herbario Mistraliano (2021).

La también poeta, autora de Gran Avenida (2005), destaca que "desde la conciencia ecológica se puede hacer una lectura antiespecista, sociopolítica, indigenista, medicinal, jardinera, botánica y animista" en los textos dedicados a la naturaleza."

La dimensión pedagógica ambiental de Mistral se evidencia en sus escritos sobre educación. Durante su estancia en México, la poeta vio reflejado "su anhelo de unir la enseñanza tradicional y la experimental mediante las 'escuelas-granja', la escuela soñada por Tolstoi y la que hizo Tagore en la India", según explica la especialista a El Desconcierto. Es así como la nacida en el Valle del Elqui soñaba que la escuela primaria agrícola formara el ochenta por ciento de los colegios latinoamericanos.

Además, Mistral practicaba la Escuela peripatética, sacando a sus alumnas al aire libre para las clases de lectura, recitación, historia y geografía. "Había más holgura, curiosidad, participación y disfrute que en el aula cerrada", describe González, quien añade que la poeta "jamás pudo escribir bajo techo, solo podía con el cielo sobre su cabeza".

¿Por qué su obra rescata la memoria de los pueblos indígenas?

El compromiso ecológico de Mistral se entrelaza con una crítica a la nación moderna chilena que margina a las comunidades indígenas. En Poema de Chile, una mujer fantasma que representa a la propia Mistral, un niño atacameño y un huemul recorren el país, estableciendo "un orden geográfico y temporal", según Casals.

"Este diálogo con el niño indígena es muy pedagógico. El niño puede representar la nación joven que se está formando, y ella está tratando de decirle: no dejes a todos estos olvidados en el camino", explica la investigadora. La voz narrativa de Mistral como fantasma "viene a rescatar a los que van quedando en el camino del proceso de modernización nacional".

Este enfoque desafía la idea de un Chile moderno y homogéneo, señalando la desconexión entre el progreso urbano y la riqueza cultural y natural del país. Los poemas rescatan la memoria de grupos indígenas y campesinos, recordando que la verdadera identidad chilena está enraizada en esos pueblos y en la tierra que habitan.

¿Cómo anticipó Mistral el concepto de injusticia ambiental?

El análisis de la obra mistraliana revela conexiones con el concepto contemporáneo de "injusticia ambiental", que describe cómo las comunidades marginalizadas sufren desproporcionalmente los efectos del deterioro ecológico. Casals señala que este concepto se relaciona con el término "racismo ambiental" acuñado por el Reverendo Benjamin F. Chavis Jr. en 1982 durante las protestas en Warren County, Carolina del Norte, donde denunció la discriminación racial en políticas ambientales que afectaban principalmente a las comunidades afroamericanas.

La poeta chilena defendió apasionadamente al campesinado, reconociendo su conexión profunda con la tierra. En los llamados "Párrafos eliminados" del prólogo de Chile, una loca geografía, Mistral declaró: "Tengo todo mi amor y también mi pasión puesta en el campesinado de Chile, al que me siento ligada como la miga a la miga dentro del pan".

"Mistral no romantiza el campo, sino que tiene una crítica muy clara a las condiciones de vida de los campesinos", precisa Casals. Esta visión conecta con su preocupación por la deforestación y la discriminación hacia los pueblos originarios, posicionándola como precursora del pensamiento ambiental latinoamericano.

¿Qué enseñanzas mantienen vigencia ante la crisis climática actual?

Además, González destaca que las reflexiones mistralianas sobre la relación entre humanidad y naturaleza mantienen absoluta vigencia. La especialista explica que Mistral "planteaba que la primera lectura de los niños debería ser aquella que se aproxime lo más posible al relato oral y al folklore, ya que allí están las enseñanzas esenciales para las criaturas".

En el contexto de la crisis climática, la obra de Mistral ofrece una perspectiva que integra conocimiento ancestral, diversidad y responsabilidad colectiva. Su crítica a la modernización que olvida las tradiciones y saberes locales resuena con los actuales debates sobre desarrollo sustentable y preservación de ecosistemas.

La sensibilidad ecológica de Mistral, fuertemente vinculada "a la religión y al pensamiento filosófico oriental, al yoga, al budismo y a la meditación", según González, la distingue de otros poetas de su época. Su "consecuencia y perseverancia, su pensamiento noble y valiente" la posicionan como una voz única que anticipó debates ambientales contemporáneos.

A ocho décadas de su reconocimiento mundial, el legado ecológico de Gabriela Mistral trasciende la literatura para ofrecer herramientas conceptuales urgentes ante los desafíos ambientales del siglo XXI.