Infancia temprana, promoción y decisión política: Una década sembrando salud bucal desde el territorio

En un país donde las desigualdades en salud no solo persisten, sino que se heredan, intervenir en los primeros años de vida no puede seguir siendo una promesa: debe ser una prioridad. La salud bucal es un buen ejemplo. La caries dental es la enfermedad crónica más prevalente en la niñez chilena, y afecta con mayor intensidad a quienes viven en contextos de pobreza, ruralidad y exclusión.

En 2007, más de la mitad de los niños y niñas de 4 años (57,2%) ya había sufrido daño por caries en sus dientes temporales. Esa cifra, junto a los relatos de equipos locales, comunidades y educadoras, fue parte del diagnóstico que impulsó la decisión política de avanzar hacia un modelo de protección universal desde la primera infancia, articulado con el sistema intersectorial Chile Crece Contigo.

Una política nacida desde la articulación

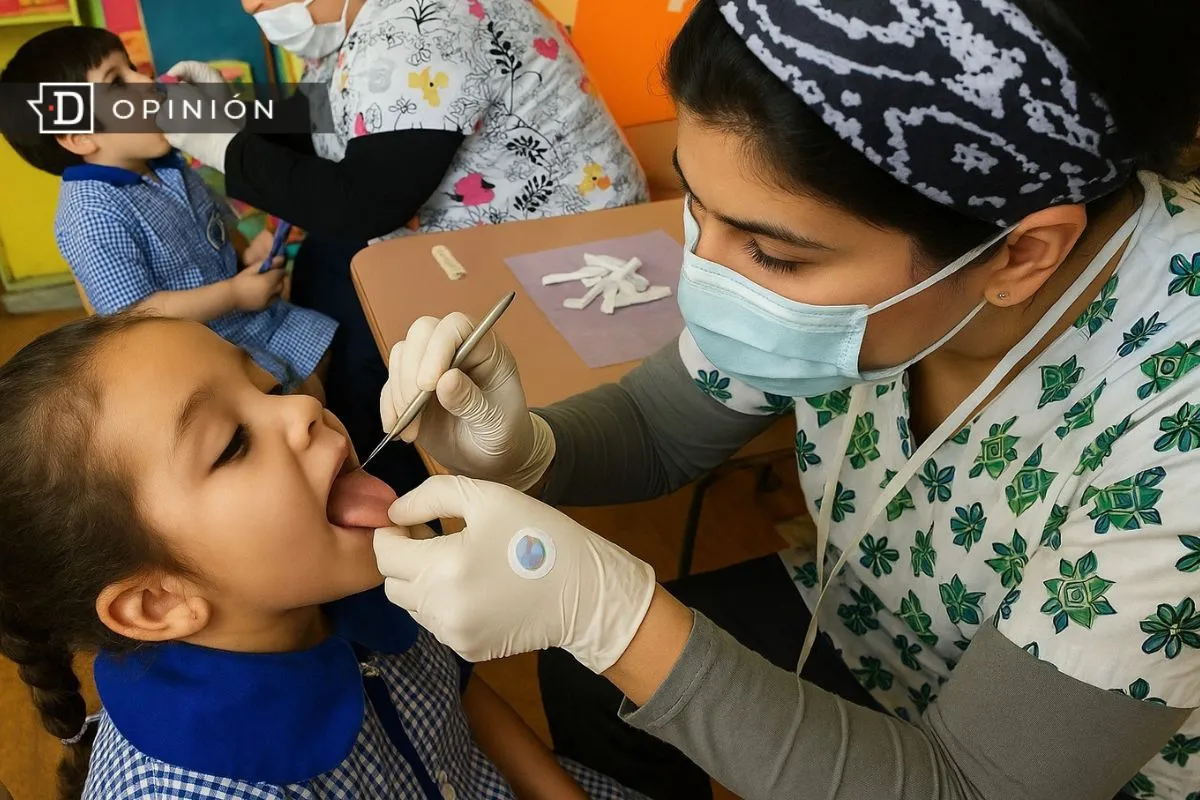

En este contexto, el año 2007, el Ministerio de Salud implementó un piloto del Programa de Promoción y Prevención en Salud Bucal para Preescolares (PPPSBP) en diez comunas vulnerables, con participación activa de equipos de salud, jardines infantiles, familias y comunidades. Se promovió el hábito del cepillado supervisado, la aplicación periódica de barniz de flúor y la formación de redes territoriales de trabajo intersectorial. La expansión del programa en 2010 demostró su pertinencia y aceptabilidad.

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el debilitamiento presupuestario del enfoque preventivo en el sector salud dejó al programa sin respaldo nacional. Lo sostuvieron los territorios, las redes locales, las educadoras comprometidas, los equipos APS y el mundo académico, que documentó su valor, sistematizó experiencias y defendió públicamente la necesidad de preservar la promoción en salud bucal como política pública.

De la resistencia técnica al reconocimiento institucional

Fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014–2018) cuando esa resistencia se transformó en política formal. El programa fue institucionalizado como Sembrando Sonrisas, expandido a todo el sistema público de educación parvularia y vinculado al sistema intersectorial de protección social. A diferencia de otras estrategias que nunca salieron del piloto, Sembrando Sonrisas logró convertirse en un modelo nacional con énfasis territorial, bajo costo por beneficiario y cobertura universal mediante JUNJI, Integra y municipalidades.

Las evaluaciones de proceso y resultado (MINSAL 2016, 2018) evidenciaron impactos reales: aumento del cepillado diario supervisado, reducción del consumo de colaciones cariogénicas y mejoría en indicadores de riesgo individual y comunitario. Además, el programa instaló una cultura de cuidado compartido, donde salud, educación y comunidad actúan en conjunto.

El rol de la salud pública odontológica

Nada de esto fue casual. Fue también resultado de la consolidación de un campo académico y profesional de salud pública odontológica que en la última década ganó presencia en universidades, servicios de salud, municipios y políticas nacionales. Académicas y académicos -desde la Universidad de Chile y otras instituciones- formaron parte de los equipos que diseñaron, implementaron, asesoraron y evaluaron el programa, posicionando la salud bucal como parte de la agenda pública de infancia, promoción y determinación social.

Este campo ha producido evidencia, ha sostenido redes latinoamericanas, ha orientado programas de formación profesional y ha resistido los embates de quienes insisten en reducir la salud bucal a una atención focalizada, curativa y fragmentada. La experiencia de Sembrando Sonrisas es también la historia de un cambio de paradigma en la forma de entender el rol del Estado en salud oral.

Comparaciones internacionales: no estamos solos

Chile no ha estado solo en esta apuesta. En Brasil, el programa Brasil Sorridente posicionó la salud bucal como parte del sistema universal de salud (SUS), incluyendo acciones clínicas, comunitarias y preventivas. En Escocia, Childsmile combinó educación, intervención temprana y distribución equitativa de recursos, logrando reducir sostenidamente la caries infantil. Sembrando Sonrisas se inscribe en esta misma línea: políticas integradas, de base territorial, con respaldo político y presencia del Estado.

¿Y ahora qué?

A una década de su formalización como política nacional, Sembrando Sonrisas sigue activo, pero enfrenta tensiones. El modelo requiere fortalecimiento presupuestario, actualización técnica, vigilancia epidemiológica con enfoque crítico y expansión hacia la población escolar. También necesita ser blindado frente a los cambios de gobierno que, sin evaluar ni escuchar, tienden a desarmar lo construido. La salud bucal no puede seguir siendo el eslabón débil del sistema de salud. Y la infancia temprana no puede seguir esperando.

Sembrando Sonrisas ha demostrado impacto, pero también nos recuerda que la evaluación epidemiológica tradicional muchas veces no alcanza a ver lo esencial: el proceso colectivo, la transformación comunitaria, la dignidad que se construye con presencia pública sostenida. A veces, los números enceguecen más que iluminan, cuando no se leen desde una perspectiva crítica de determinación social y justicia territorial. Garantizar salud desde los primeros años es sembrar equidad. Y cuando el Estado asume ese rol desde la comunidad y con participación, deja de repartir cepillos para empezar a construir derechos.