Camila José Donoso, cineasta: "Las mujeres sostenemos la sociedad y las trabajadoras sexuales lo hacen con políticos, abogados y oficinistas"

Camila José Donoso (Santiago, 1988) dedicó cinco años de su vida a investigar el mundo de los cafés con piernas del centro de Santiago. No como observadora, sino como una cineasta comprometida con sus personajes y con una forma de hacer cine que ella llama "encarnado".

El resultado es Antitropical, su cuarto largometraje, una historia ambientada en Santiago en 2011 donde Susy (Glandy Payam Pérez), una mujer dominicana, ejerce como anfitriona de Deisi (Ingrid Mancilla), una inmigrante colombiana que viaja a Chile en busca de una oportunidad. Susy la recibe en el aeropuerto, la ayuda a instalarse en la casa donde vivirán y le explica cómo funciona el café con piernas en el que trabaja y al que Deisi se integrará. Una labor que abarca tanto la atención a los clientes como un rol menos visible: convertirse en cuasi confidente de hombres que buscan contención emocional.

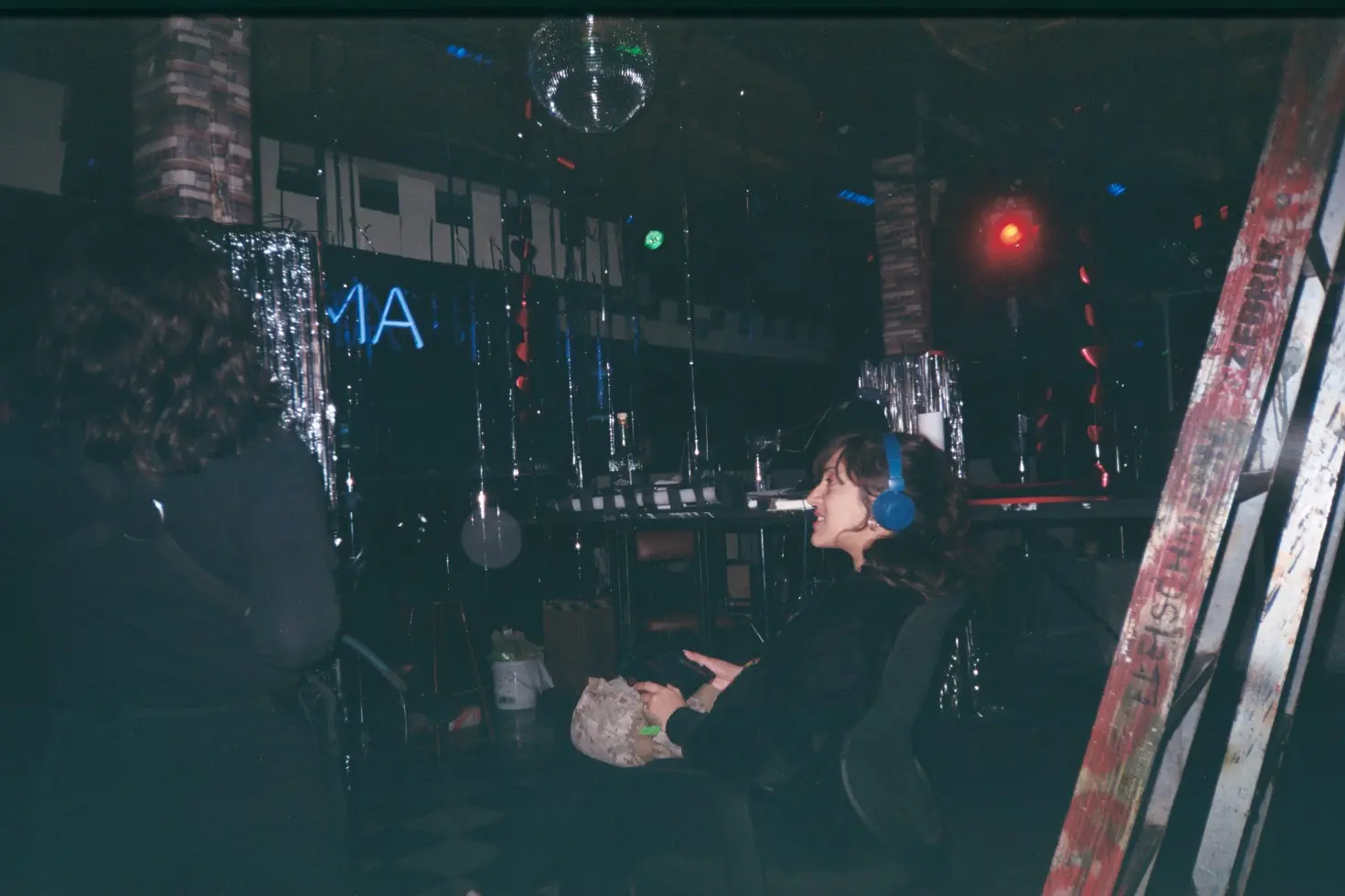

La película, que tuvo su estreno en el 32º Festival Internacional de Cine de Valdivia, retrata la complicidad entre mujeres, la soledad masculina chilena y el conflicto cultural generado con la ola migratoria de los años 2010. Además, es el primer largometraje chileno con una mujer afrodescendiente como protagonista.

La también académica de la Escuela de Cine y Animación de la Universidad Diego Portales, tras filmar en un club trans de Ciudad de México (Casa Roshell) y dirigir a su propia abuela (Nona. Si me mojan, yo los quemo), se unió a la guionista Alejandra Moffat para materializar un proyecto que venía gestando desde 2011.

En esta conversación, Donoso habla sobre su proceso creativo, los desafíos técnicos de iluminar cuerpos negros en el cine, el racismo estructural en Chile y por qué rechaza el victimismo a la hora de retratar el trabajo sexual y la migración.

Resistencia desde el goce

—Una de las características de Antitropical es la intención de salirse del porno miseria, de esa forma típica de filmar a los migrantes o el trabajo sexual, que siempre tiene una mirada victimista. Aquí los personajes muestran su cotidianidad, sus distintas facetas, sin esa mirada miserable. ¿Cómo fue ese trabajo con las actrices para alcanzar esa naturalidad?

—Siempre fue un punto de vista que no era de revictimización. El trabajo sexual ya lo hemos visto mucho desde el drama. Si piensas en la literatura o en las películas de prostíbulos, están expuestas por hombres, siempre hay una mirada masculina sobre las mujeres y además muy punitivista, como "espero que esa mujer salga de ahí, que se salve, que alguien la rescate, ojalá un cliente se case con ella", ese Pretty Woman. Yo siempre tuve la intención, además soy feminista, entonces no era ser abolicionista. Obviamente me encantaría que las mujeres no tuvieran que sexualizarse, pero también si entro ahí no las voy a mostrar como víctimas, porque hay mucha resistencia a través del goce. Es una resistencia y eso como concepto permea toda la película. No vas a entrar al café con piernas a ver cómo estas mujeres sufren, sino a ver cómo intentan resistir a las violencias que reciben.

—¿Cómo fue encontrar a estas actrices para la película?

—Estas actrices representan a muchas mujeres, no se representan a sí mismas, ninguna se está autoficcionalizando. Están todas representando una coralidad de una investigación de muchos años. Connie, que es la administradora del café, trabajó alrededor de 14 años siendo cajera de un café. Ella siempre observó a las chicas y los clientes en sus dinámicas. Yo misma estuve cinco años en los cafés con piernas desde 2011 a 2016, antes de hacer Casa Roshell, yendo y entendiendo esta dinámica. Me llamaba la atención que el día domingo era el más concurrido, por esta soledad santiaguina. Era un ambiente familiar, que es lo que uno no se imaginaría que suceda en un espacio así. Yo creo que siempre en mis películas he tratado de desmantelar el imaginario cliché y estereotipado de nosotras como mujeres, pero en este caso también de la masculinidad.

La masculinidad frágil y la soledad santiaguina

—Hablando de la masculinidad, una de las cuestiones que se ve en la película es esa soledad depresiva que muchas veces hay en Santiago, se ve como contraposición con lo migrante y su deseo. Como dice una de las protagonistas, muchos hombres van a buscar casi una psicóloga en esas mujeres que trabajan en los cafés. ¿Cómo viste ese proceso?

—En esos años no se hablaba de salud mental tanto como hoy, y a mí lo que más me llamaba la atención era esa depresión. No eran hombres con un gran deseo sexual, ni una gran fantasía sexual, sino que querían dormir abrazados y ser escuchados. La masculinidad es tan frágil que con sus mujeres no pueden contarles sus problemas, porque hay que llevar la masculinidad de una manera rígida, pero están estas mujeres para eso. Esos espacios nacen para eso. El primer café con piernas nace alrededor de la bolsa, en la calle Nueva York, en los años 40. Los accionistas, gente de la bolsa, grandes hombres que toman las decisiones necesitan que estas mujeres los contengan. Las mujeres sostenemos la sociedad y las trabajadoras sexuales lo hacen con políticos, abogados y oficinistas.

El proceso de investigación: cinco años en los cafés con piernas

—El trabajo de investigación fue largo y minucioso, también de sonido. ¿Cómo fue ese trabajo de ir a escuchar lo que es un café con piernas?

—Para mí investigar no es solamente juntar data como información, sino entrar en una subjetividad. Para mí el gran desafío de hacer películas es transmitir esa subjetividad. Yo siempre investigo mis películas a través del sonido. Con Casa Roshell hice lo mismo, con mi abuela igual. El sonido me permite entender el off y lo que no se ve en la imagen. Estos fragmentos biográficos aparecen en ciertos diálogos y te dejan resonando en otras esferas psicológicas y de percepción. La investigación era muy importante, pero no para juntar información, sino para entrar en una sensibilidad.

La distancia de cámara y el trabajo con los cuerpos

—El trabajo que se hace con los cuerpos es interesante. Hay escenas de los clientes que se les ve siempre de soslayo, o se les ve el reflejo. Hay algunos personajes hombres que sí se les ve el rostro, como Gastón Salgado o Claudio Riveros. Pero había muchas escenas en las que se veían los personajes desde muy lejos. ¿Había ahí una cierta mirada desapegada?

—La distancia de cámara es algo muy importante cuando uno filma. A mí me gusta esa sensación de estoy muy cerca, pero también las veo de lejos. La distancia de ciertas escenas es muy importante. Cuando están en Plaza de Armas y van hablando, yo quería hacer mi Sex and the City. Uno también tiene estereotipos. Estupendas, maravillosas, caminando por Plaza de Armas. Quiero llevarlas al glamour, porque hay un cuidado muy grande de la imagen, del cuerpo y cómo se muestra. Cómo se muestra el cuerpo negro, por ejemplo. Piensa que es la primera película con una mujer negra protagonista. Entonces, cómo se ilumina es muy importante. Hay mucho racismo en el cine. Siempre los cuerpos negros han estado mal iluminados. Era un gran desafío para el fotógrafo llevar esta imagen a otro nivel.

—¿Cómo fue trabajar la iluminación de los cuerpos en la película?

—Fue un mega desafío técnico. Las cámaras, a veces la sensibilidad y las emulsiones están hechas para pieles blancas. Hay un racismo estructural en el cine desde el formato. Si piensas en Kodak, hasta mucho tiempo no tuvo un rollo con la emulsión necesaria para pieles negras. Fue siempre una necesidad y una preocupación. Cómo se retrata el cuerpo negro, cómo se ve, cómo se fotografía. Más aún en trabajo sexual.

—También está la entidad del espejo. No siempre ves a los personajes grabados directamente...

—Eso me interesaba, porque acá no hay naturalismo. Hay una performance constante, hay un artificio. Eso también tiene que ver desde dónde estoy viendo los cuerpos. Los estoy viendo desde los reflejos por la mayor parte del tiempo.

Chile, racismo y blanqueamiento

—Ha sido un proceso largo de desarrollo la película. ¿Cómo fue tu sensación de cómo ha ido cambiando el país en este tiempo? ¿Cómo lo estás viendo con el cambio de discurso hacia la migración en el último tiempo?

—Es preocupante el panorama actual. Hay un racismo muy grande y lo peor es que no hay vergüenza. Hasta alguien progresista te puede hacer un comentario racista. A mí me preocupa mucho eso. Chile es un país con muchos procesos históricos de blanqueamiento, desde la Guerra del Pacífico a la pacificación de la Araucanía por ejemplo. También hay una sensación un poco antichilena para mí, en el sentido que me interesa que nos critiquemos y que nos miremos críticamente. Meter el dedo en la herida. Acá te tienen que llevar al cringe, te tienen que incomodar los diálogos, porque están hechos para eso; llevarnos a los lugares incómodos, a lo políticamente incorrecto en ese sentido. No es una película justiciera, es una película que te lleva a esas fricciones culturales que hay que solucionar y que se debería abrir un diálogo distinto al que está sucediendo. Es fácil decir estos que llegaron son los culpables de todos los males de la sociedad, pero además Chile es un país que siempre prometió un éxito capitalista o un sueño americano que nunca fue.

—Santiago y los cafés con piernas en particular siempre han sido lugar de migrantes...

—Antes las chicas que iban a los cafés eran chicas de regiones, peruanas, bolivianas, o muy jóvenes. Cuando investigué se me pararon los pelos, porque hay muchas chicas de región cuyos tutores les hacían papeles para poder trabajar como menores de edad en los cafés con piernas. Ese es el contexto, son migrantes de región o de los países vecinos que van a trabajar muy jóvenes a estos lugares. Y ahora pasa lo mismo.

Abolicionismo y derechos de las trabajadoras sexuales

—La película también nos posiciona en el mundo del trabajo sexual. Ha habido distintas discusiones desde los feminismos en torno a eso. ¿Cuál es tu visión?

—Vi que muchos lo llamaban prostitución y quiero aclarar el concepto. Prostitución es cuando hay proxenetas de por medio. Esta es una película que se plantea sin proxenetas. No porque yo sea amarilla y no me quiera meter en ese mundo, sino porque necesito retratarlo desde las mujeres. Creo que es fácil yo, como mujer blanca, educada, con privilegios, decir que estas otras tengan más derechos, más posibilidades. Pero tenemos que hablar de los derechos sociales y de las trabajadoras sexuales. Una mujer que trabaja en un café con piernas está sosteniendo una familia en base a este trabajo que no tiene ninguna seguridad, jubilación, nada. Me parece preocupante decir la solución es cerrarlos y dejar a todas estas mujeres sin trabajo. De hecho, cuando yo filmé la película, se clausuraron muchos cafés y muchas amigas se quedaron sin trabajo. ¿Y qué les responde a ellas? Nadie, porque están en el último eslabón.

El cine anticolonial

—¿Qué películas te influenciaron?

—Tengo muchos cineastas que me encantan. Obviamente Pedro Costa, tengo mucha relación con su cine. Es alguien que ha trabajado además la negritud en su país, todo el origen negro de Portugal. No hay muchas películas de inmigración que me gusten. Siento que todas las películas que conozco de inmigración son revictimizantes. No solo las chilenas, sino mexicanas, colombianas. Siempre nos llevan a ese lugar de la víctima que sufre.

Pienso en La Jaula de Oro (2013), una película de inmigración mexicana-guatemalteca que fue muy galardonada, pero era muy pornomiseria en el sentido de mostrarle a los gringos cómo estos chicos corren todo un país para llegar a trabajar limpiando carne. Son muy duros con sus propios personajes. En mi caso no era eso, porque yo los protejo y eso es también para mí una práctica feminista al momento de hacer cine.

Cine encarnado versus turismo temático

—¿Cuáles son las dificultades de salir del cine que retrata cuestiones sociales como la migración, de salir de ese victimismo a la hora de retratar?

—No hay mucha distancia entre los directores y los personajes. De retratarlo desde mi posición, de lo que sé, de lo que veo. No hay nada encarnado. Esto es cine encarnado. No soy turista de los cafés con piernas. Estuve ahí mucho tiempo, con muchas vidas. Lamentablemente no puedo contar quién fue la persona, pero esa persona anónima fue muchos años de amistad, de estar ahí. También yo como chilena interpelada, porque para mí también era una posibilidad laboral. Para cualquier mujer.

—¿La persona que te llevó a los cafés?

—La amiga que me abre, con la que yo digo tengo que hacer algo de los cafés con piernas. Puedes investigar, pero nunca conoces la vida de estas personas. Siempre es un misterio. Nunca sabes bien su nombre, no sabes si es verdad lo que te dijo. Si ves Naomi Campbell, hay una escena que es en cafés con piernas. Desde ahí me conocen, en un lugar muy específico que es el Diagonal Cervantes, al lado de la Plaza de Armas y del Mercado Central. Ese pasaje fue muy importante para mí. Llegaban otros productores y me decían "graba en otro lugar". Y yo ahí me ponía firme: "No, tiene que ser acá". Tenemos que conseguir grabar acá, porque ahí había sido toda la investigación. No hay un turismo temático. No es como "ahora voy a hablar del trabajo sexual porque hay que hablarlo porque es el momento".