La historia inédita de las peñas de Valparaíso y cómo forjaron la Nueva Canción Chilena lejos de Santiago

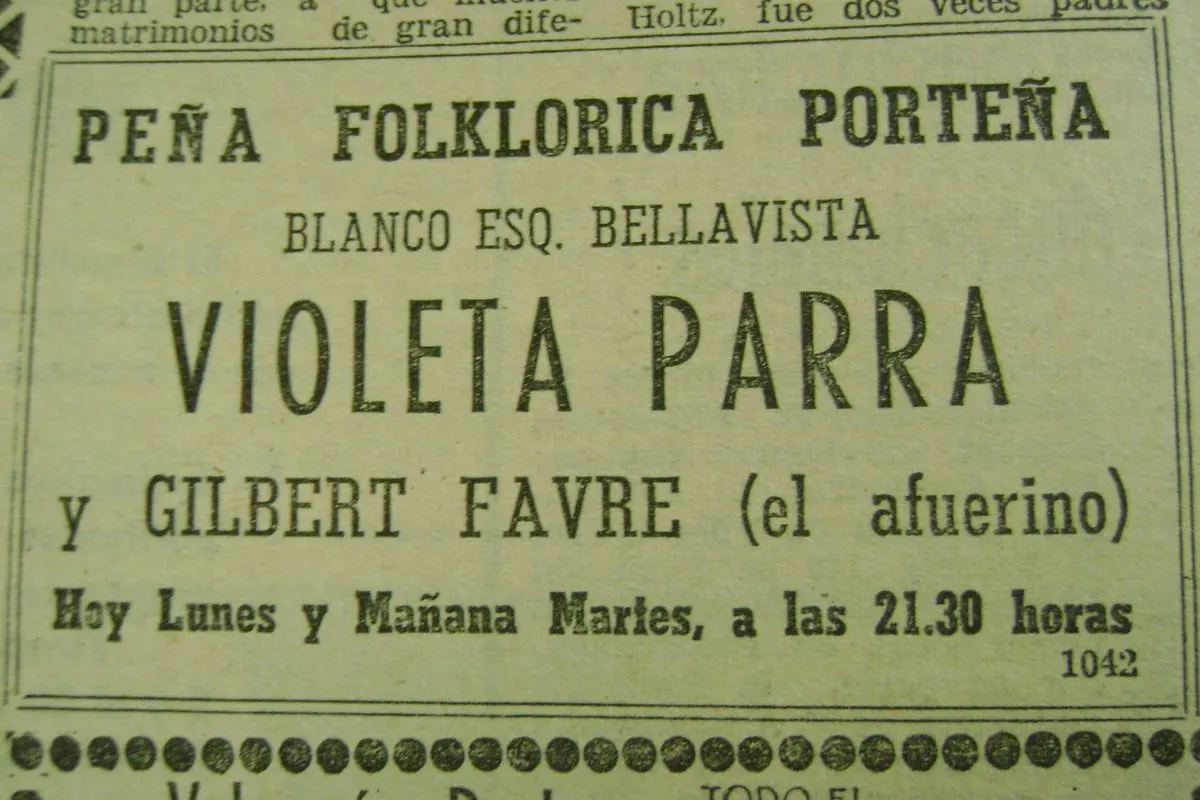

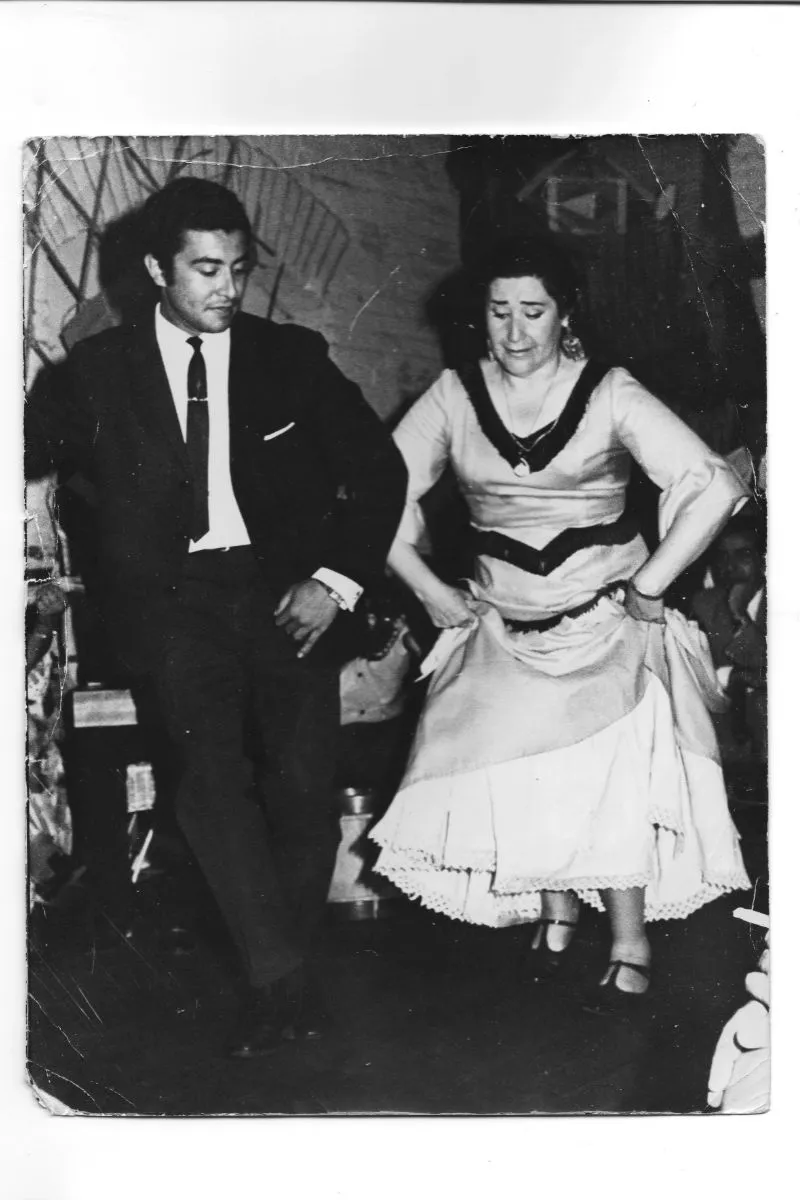

Noviembre de 1965. Las filas daban "dos veces vuelta a la manzana" y llegaban hasta calle Errázuriz. Violeta Parra se presentaría en la Peña Folklórica de Valparaíso por primera vez en quince años. "Horas antes de comenzar había ya una fila", escribió Osvaldo "Gitano" Rodríguez.

Estudiantes, pobladores y profesionales llegaron desde Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana para ver a la cantautora. Cuando finalmente llegó al subterráneo de calle Blanco, lo primero que hizo fue cambiar todo. "Se desplazaron mesas y sillas, pese a la protesta de algún miembro de la peña", relata el Gitano. Ella tenía razón: "La gente quedaba así con una mejor vista sobre el escenario y nosotros, con toda nuestra 'arquitectura', no habíamos sido capaces de verlo".

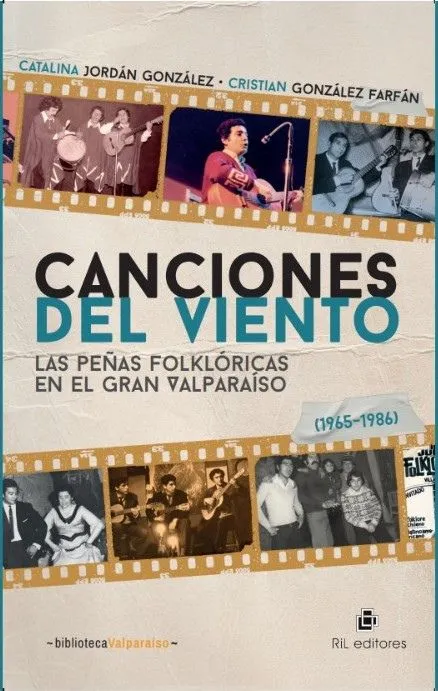

Después del concierto, en La Reina del Pescado Frito, la cantautora repartió veredictos sin piedad. Al Gitano le dijo: "Anda a cantarles a las olas, a ver si te oyes", y a Payo Grondona que "no tenía nada que hacer en el folklore". Esta anécdota, recuperada por Catalina Jordán González y Cristian González Farfán en su libro "Canciones del Viento", ilustra la intensidad cultural que vivían las peñas folklóricas de Valparaíso, espacios que resultaron fundamentales para el desarrollo de la Nueva Canción Chilena lejos de Santiago.

Una investigación que rescata la memoria regional

El libro documenta sistemáticamente la historia de estos espacios culturales entre 1965 y 1986, revelando que grandes figuras como Víctor Jara, Patricio Manns y Quilapayún actuaron regularmente en el puerto, contradiciendo la narrativa tradicional que concentra este movimiento en la capital.

La investigación comenzó cuando Jordán leyó una referencia casual en el libro de Juan Cristóbal Peña sobre los fusileros: parte del grupo que realizaría la emboscada se había conocido en la peña del club Orompello, en el Cerro Esperanza. "Me llamó mucho la atención esa historia y empecé a indagar", explica la coautora, quien luego propuso a González Farfán realizar juntos esta investigación.

Durante cinco años de trabajo, que incluyó el período de pandemia, los autores descubrieron que pudieron rastrear "por lo menos unas seis o siete peñas que se podían documentar con harta información", funcionando en Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana.

Más que espectáculos: centros de formación cultural

La primera peña de la región surgió en 1965, apenas meses después de la legendaria Peña de los Parra en Santiago. La Peña Folklórica de la Universidad de Chile sede Valparaíso se inauguró el 20 de agosto de 1965 en el restaurante La Porteñita, impulsada por estudiantes de Arquitectura y del Pedagógico.

Sin embargo, estas peñas tenían características distintivas. González Farfán destaca que "hicieron escuela, hicieron mucho trabajo territorial, investigación, recopilación folclórica, invitaban a musicólogos reconocidos a nivel internacional, incluso algunos premios Nobel de Literatura".

La peña de la Universidad de Chile, en particular, "hizo trabajo mucho más allá del escenario", funcionando como centro de investigación folclórica y formación cultural, con actividades que incluían desde seminarios hasta trabajo territorial en las comunidades.

Testimonios antes del olvido

La investigación logró rescatar testimonios cruciales de figuras fundamentales antes de su fallecimiento. Entre los entrevistados destacan Patricio Manns, Roberto Rivera (director del grupo Tiempo Nuevo) y Horacio Durán, actual integrante de Inti Illimani, quien escribió el prólogo del libro.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue descubrir que Durán, antes de ser famoso, "atendía las mesas en la peña de la Universidad de Chile sede Valparaíso". "Hay varios personajes que contamos su historia antes de que fueran famosos", señala González Farfán.

La metodología combinó múltiples fuentes: revisión de prensa, bibliografía, entrevistas y archivos inéditos. Tuvieron acceso a archivos personales de figuras como Osvaldo "Gitano" Rodríguez y Payo Grondona, incluyendo "volantes de la peña, invitaciones, trípticos" y material sonoro inédito disponible a través de códigos QR en el libro.

Rol político y la resistencia cultural

Antes del golpe de Estado, las peñas cumplieron un rol fundamental como "una respuesta de resistencia cultural también a la gran invasión cultural norteamericana", según explica Jordán. Estos espacios funcionaron como "el espacio que albergó" a la Nueva Canción Chilena, siendo cruciales para su desarrollo.

Después de 1973, las condiciones cambiaron radicalmente. "Todo se vuelve un poquito más clandestino, no se pueden hablar de ciertas situaciones, se interpretan determinados tipos de canciones", describe González Farfán. No obstante, se mantuvo "esta ética y estética de la peña" con "mucha proximidad entre el artista y el público".

Una de las peñas más destacadas durante la dictadura fue la del Instituto Chileno Francés, dirigida por Alain Droulliet, quien "tuvo la gran misión de crear una tribuna cultural para acoger a toda esa disidencia política para que pudieran cantar".

Dando voz a los olvidados

Uno de los aspectos más valorados por los autores es el reconocimiento que el libro otorga a "voces subalternas" que habían permanecido "eclipsadas". González Farfán recuerda la emotiva reacción de un integrante del grupo Surco: "cuando se enteró que participó en el libro, nos dijo: 'ah, entonces ahora soy inmortal'".

La investigación revela que estas peñas fueron impulsadas principalmente por "gente común, gente común que está estudiando, trabajadores, profesores" que se organizó para crear estos espacios culturales, dependiendo de cada época y sus distintas motivaciones.

La separación con la bohemia tradicional porteña

La investigación también reveló una clara distinción entre las peñas folklóricas y la tradicional bohemia porteña de boleros y valses. Aunque los integrantes de las peñas "después de hacer la peña, se iban al Roland Bar o a otros bares que eran parte de la bohemia", existía una separación evidente entre ambos mundos musicales.

"Las peñas tenían un carácter como folclórico, pero tenían mucha relación con universitarios", detalla Jordán, añadiendo que esto generaba una diferencia social y cultural. González Farfán complementa explicando que "el ambiente de lo que se conoce como la música de la bohemia tradicional porteña, no va por el mismo camino" que las peñas, las cuales tenían "un canto mucho más social".

Esta separación se explica también por el componente político e intelectual de las peñas, que "muchas veces trataban de entrar en un repertorio y en unas ciertas características culturales que dicen relación con el pensamiento de la izquierda", distanciándose del mundo más popular de la bohemia tradicional del puerto.