Juan Pablo Sutherland: “Las utopías políticas dejaron de lado las sexualidades críticas y comunidades no heterosexuales”

Juan Pablo Sutherland fue amigo íntimo de Pedro Lemebel. A pesar de ello, rescata la crítica literaria Patricia Espinosa, en su más reciente publicación no está presente “una voz autoritaria, lo cual permite que el narrador, pese a su cercanía por más de treinta años con Lemebel, no se yerga como una voz oficial”.

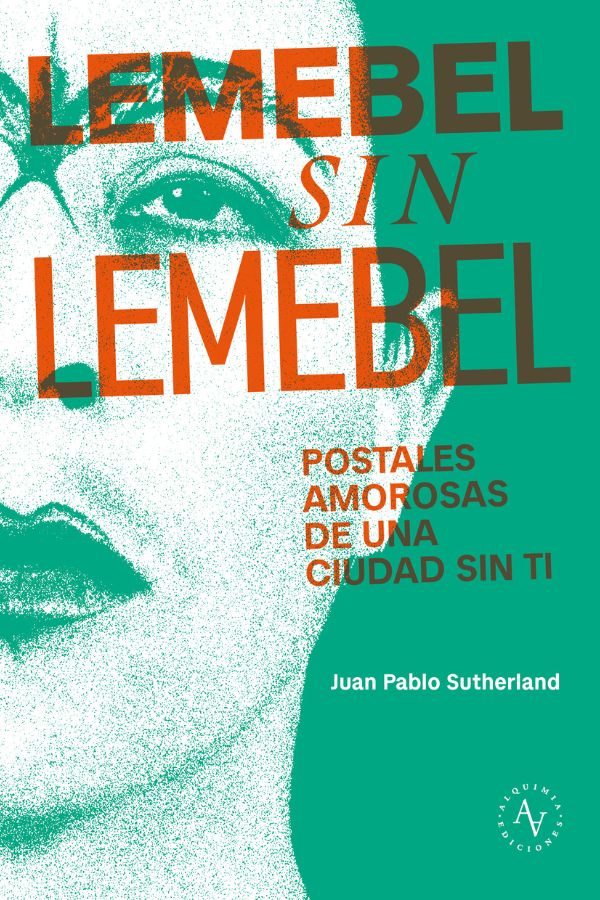

Y es que en el libro “Lemebel sin Lemebel. Postales amorosas de una ciudad sin ti” (Alquimia 2024), señala el propio Sutherland, “hay un rescate de un giro afectivo como lugar político”. Desde ese lugar, el libro recoge episodios tan diversos como los últimos días de Lemebel, la muerte de otras personas, y el despliegue en el espacio público como lucha disidente después de la dictadura.

El proceso de transición en Chile, señala Sutherland, “vivió ese proceso de poner en escena los derechos sexuales como derechos humanos. No fue fácil ir entendiendo que había que enfrentar formas de opresión, discriminación y lenguajes de odio de muchas comunidades, lesbianas, homosexuales, travestis, trans, queer”.

En ese contexto es que irrumpe masivamente Pedro Lemebel, desde su escritura pero también desde su activismo y visibilidad pública, en la ciudad y en el imaginario social.

-Indicas que este libro no fue planificado, que es una especie de viaje. Se asimila un poco a este registro más de diario, carta a una amiga. ¿Qué valor tiene ese registro, que quizás se aleja un poco de la biografía y se acerca a la subjetividad del anhelo?

Los géneros menores en las escrituras son formas de repliegues de la intimidad y generalmente son procedimientos de fuga o estrategias del débil. En ese sentido, el libro propone una escritura con pequeños retazos que son más fáciles de asumir como fragmentos o recortes de realidad, evitando grandilocuencias o excesos de generalizaciones sobre las lecturas más conocidas o estereotipadas de Lemebel.

En ese rumbo, pensé un diario de viaje o expresiones más cercanas a las cartas o recados que se van acumulando con un amigo. Hay un rescate de un giro afectivo como lugar político. La relación de amistad que tuve con Pedro es más clara desde los fragmentos, paisajes cotidianos, políticos, afectivos que habitamos durante tantos años.

-Pedro Lemebel está situado desde lo literario, desde lo emotivo de la amistad, pero también está en su actoría social como figura pública, como artista activista. ¿Qué facetas no conocemos tanto desde estas dimensiones extraliterarias?

Pedro siempre tuvo una visión donde los derechos humanos, las culturas de la resistencia a la dictadura fueron un eje fundamental. Sus crónicas cruzan relatos fuertísimos sobre el horror de la dictadura, ese paisaje del testimonio, de la lucha cotidiana en medio del descampado de ese tiempo. Por otra parte, su amistad con figuras relevantes de la lucha por los derechos humanos y la resistencia a la dictadura es relevante. Ahí puedo mencionar a Gladys Marín, Carmen Soria y Ana González, todas ellas, amigas de Pedro; y su compromiso por denunciar en la postdictadura la impunidad que ha sido un eterno lugar que combatir.

Por otra parte, el espacio público de las marchas es otro escenario donde Pedro siempre estuvo comprometido, para momentos emblemáticos íbamos con amigos o juntos a ejercer el derecho de la memoria y no a la impunidad. Ese espacio también siempre fue un encuentro con los afectos políticos de diversas generaciones reivindicando la lucha social y política desde las izquierdas.

-Algunas de estas dimensiones están situadas en la calle, en el espacio público, en las marchas, en la presencia de Pedro en eventos posicionando su discurso disidente. ¿Qué elementos dirías que son importantes para conocer la salida de Pedro a lo público/ masivo luego del retorno a la democracia?

Creo que Pedro ya traía una dimensión de complicidad de su trabajo de performance siempre en el espacio público, al inicio con las Yeguas del Apocalipsis y luego ya en su trabajo por separado. Desde los ochenta en su lectura del manifiesto, actos públicos y también acompañando a las agrupaciones de los derechos humanos en las marchas. Pedro siempre ocupó el espacio público como una estrategia de reivindicación, de comparecer con el cuerpo como gesto político de presencia disidente.

Marchamos muchas veces, incluso cuando teníamos algo que decir desde el propio movimiento homosexual crítico en marchas de la diversidad que se estaban volviendo solo forma y poco devenir político de transformación.

-Esta época de visibilización, de apertura post dictadura, encontramos diversas complejidades como la lucha del movimiento homosexual. ¿Cómo se posiciona Pedro Lemebel en este escenario de cambios luego del régimen en un contexto de democracia?, ¿cuáles son las otras opresiones que encuentran?

No ha sido fácil el tránsito de las luchas culturales, minoritarias o derechamente espacios políticos que no representaban los grandes relatos del siglo XX, es decir la revolución como posibilidad frente al orden capitalista. En ese proceso, costó mucho entender que las utopías políticas dejaron de lado las sexualidades críticas y comunidades no heterosexuales. Más bien, en algún momento la irrupción del feminismo y luego de los movimientos homosexuales en el mundo marcó un nuevo momento. Dicho esto, el proceso de transición en Chile también vivió ese proceso de poner en escena los derechos sexuales como derechos humanos. No fue fácil ir entendiendo que había que enfrentar formas de opresión, discriminación y lenguajes de odio de muchas comunidades, lesbianas, homosexuales, travestis, trans, queer.

-Participaste en el proceso creativo/investigativo junto a Marco Ruiz, otro activista de la época y la actualidad, de Pecado Nefando, obra de Teatro Sur que explora justamente ese momento. ¿De qué nos sirve adentrarnos en estas memorias que parecen tan recientes de las luchas del movimiento homosexual?

Rescato el notable trabajo de Ernesto Orellana y la compañía Teatro Sur, que vuelve a poner en escenas el archivo y las memorias de la historia sexo-disidente en Chile. Creo que en los años ‘90, el mismo proceso de transición, ya era complejo en su configuración. Imagina además la irrupción del movimiento homosexual en un momento donde no se entendía la politicidad de las sexualidades no-heterosexuales.

Es relevante conocer las biografías políticas, sexuales y batallantes de una comunidad que tuvo que abrir camino para poner en escena la lucha contra las violencias a comunidades históricamente perseguidas. Lucha además bajo el vector de la despenalización de la sodomía, que fue el objetivo inicial del movimiento homosexuales de los ‘90. También, me parece que la obra aborda además ciertas contradicciones políticas y culturales de ese primer momento. Y vuelve a poner en escenas nuevas comunidades que no estuvieron visibilizadas en su momento como el activismo travesti y el proceso de emergencia de lo trans. Pecado Nefando, es una obra que es capaz de repasar ciertos imaginarios posibles en un tiempo que el solo gesto de presentarse diverso era un peligro.