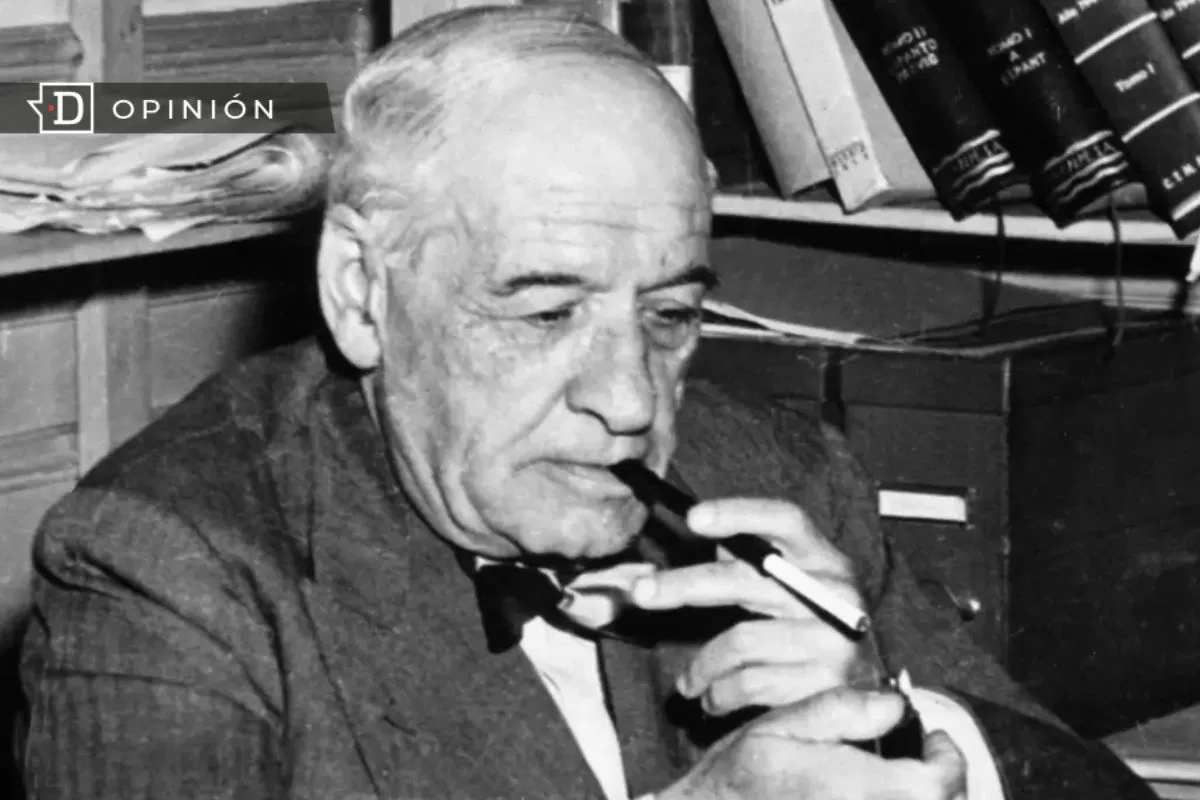

"El poeta empieza donde el hombre acaba": A los cien años de La deshumanización del arte de José Ortega y Gasset (I)

Se cumplen cien años de La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela, uno de los libros de mayor fortuna y más leídos de Ortega y Gasset. Un libro que juntaba dos que procedían de sendas series de prensa, como era uso en el filósofo madrileño a la hora de confeccionar sus publicaciones en volumen.

No es detalle banal, pues tiene que ver con la asunción plena de la propia circunstancia a la hora de pensar el proprio tiempo, que es como decir que es signo o señal de la radical circunstancialidad de su pensamiento. Porque de eso se trató siempre en Ortega, de pensar el presente y de responder con la filosofía a los problemas que la vida y el mundo iban poniendo ante el hombre contemporáneo.

Y así, el arte y la ciencia no valen sólo como tales, sino que son síntomas que anticipan la faz problemática y el carácter auténtico de cada época. Y en la suya, esto significaba prestar atención a los desarrollos teóricos de la nueva física (vid. por ejemplo “El sentido histórico de la teoría de Einstein” escrito en ocasión del viaje del físico alemán a España en 1923) y a la variedad fenoménica de las prácticas artísticas y literarias ligadas al arte de vanguardia.

La deshumanización del arte quiere ser eso, una indagación desde la teoría del arte sobre el “arte nuevo” con el fin de aquilatar y esclarecer los signos distintivos de aquel tiempo que después hemos dado en llamar de entreguerras, aunque faltara aún del horizonte la segunda, porque el arte anticipa y se anticipa, y en esa anticipación ofrece un vislumbre de la “sensibilidad colectiva” à venir, y por ello el auténtico filósofo lo mira -debe hacerlo- más allá de la mera contemplación estética, pues para él no se trata sólo de fruición, sino de un interés cognoscitivo que trasciende la artisticidad de lo artístico.

Se trata, pues, de “filiar el arte nuevo”, de proceder con los artistas jóvenes como hace el zoólogo con los animales de faunas salvajes y antagónicas, buscando lo común en lo diverso de las prácticas de vanguardia. Dice querer quedar al margen de sus dinámicas internas, ser mero “espectador”, por cuanto atento y siempre pronto a sacar las debidas consecuencias de su estudio.

Otra cosa es que no siempre se leyó así el libro y su recepción se desplegó por el variado campo de la cultura ajeno al interés declarado, como si se tratara de un manifiesto general de las vanguardias, una suerte de guía o manual al uso de aprendices de artista para convertirse en buenos vanguardistas. Y Ortega dejó correr y jugó fuerte en esa ambigüedad que le veía líder de una juventud artística y literaria que muy pronto iba a abandonarle, cierto, pero que mientras duró el espejismo fue como una caricia para el ego (sin olvidar que lo que de seguro no había en su salón de casa era un cuadro de Picasso).

En verdad que en pocos años la “distancia de Ortega” se iba a hacer clave en el desarrollo del arte y la literatura de vanguardia (ejemplo de ello son El nuevo romanticismo de José Díaz Fernández y La condición humana de André Malraux). Porque a la postre la estética es siempre política, incluso cuando Ortega las separa tras la cortina de humo de la intranscendencia: un arte que sea sólo arte, como dice acaso a sabiendas de que se trata de un imposible, es decir, de teoría sin praxis.

Ve Ortega en el arte joven una general “tendencia a la deshumanización del arte”, algo que después desglosa como serie o conjunto de tendencias más concretas que trazan los rasgos del arte nuevo: evitar las formas vivas, arte entendido nada más que como arte, arte como juego, esencial ironía, escrupulosa realización y definitiva intrascendencia.

Diríase que estos caracteres son el resultado de la observación y estudio atentos que lleva a cabo el espectador de su tiempo que es Ortega. Diríase también que, una vez establecidos, se articulan en una suerte de teoría del arte nuevo que a la postre se difunde desde la ambigüedad aludida. Pregunta: ¿cabe en tal teoría del arte todo el arte de vanguardia? Es decir: ¿responde la teoría orteguiana del arte nuevo a todas las variedades y fenómenos del arte de vanguardia? No; es claro a poco que se sepa de arte.

Como es claro que los carácteres que establece no son ni de lejos todos los posibles que podrían decirse en un estudio más competente que el suyo. Y sin embargo poco importa esta insuficiencia, que a la postre no hace justicia ni al autor ni al libro, pues lo cierto es que Ortega no quiere convertirse ni en historiador ni en teórico del arte nuevo: quiere sólo hacer de él un síntoma de estudio para comprender adecuadamente la nueva sensibilidad que incumbe sobre su propio tiempo. ¿Hizo tal? Sí; pues veamos.

De la general tendencia a la deshumanización que presenta el arte nuevo salen dos máximas que se repiten desde entonces: “El poeta empieza donde el hombre acaba” y “La poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas”. Dos frases muy propias de la “escritura elegante” de Ortega, dos frases de efecto que golpean al lector y se le graban en la inteligencia y memoria del alma, dos frases cuya transparencia cela un enigma, tal vez dos, pues no está tan claro como parece que sean una con otra coherentes (exigencia de la teoría).

Ortega se esfuerza en separar arte y vida, sólo que ni el arte ni la vida iban a darle razón. No importa, sigámosle. El arte nuevo divide la sociedad en dos mitades: a un lado los que lo entienden, a otro los que no. Élites instruidas y masas sin instrucción y, de consecuencia, sin los instrumentos adecuados para la comprensión y disfrute del arte nuevo. Pues es éste un arte inteligente, cuya fruición es intelectual y no sentimental.

Sale a flote aquí el desprecio de Ortega hacia el arte romántico y realista, hacia esa sensibilidad estética que se hacía fuerte en la expresión del sentimiento y se gozaba emocionalmente. Por eso el arte nuevo es un arte para artistas, no para la plebe, no para el pueblo o la masa. El arte nuevo no es popular, no puede serlo, dice. Y sin embargo… piénsese en el Romancero gitano, de García Lorca, por ejemplo, donde lo popular se hace decididamente vanguardista.

Tal vez lo que sucede es que Ortega proyecta en la división que pone en acto el arte nuevo el andamiaje conceptual de su teoría social, y eso a la postre va a crear una cierta incomodidad y hasta un seguro cortocircuito.

¿Qué quiere decir que el poeta empieza donde el hombre acaba? Pues que el poeta, elevado en este paso a símbolo del arte nuevo, de quien es capaz de crear y/o de entender (porque leer o mirar o escuchar es también crear), queda indefectiblemente posicionado contra las masas que cocean y no entienden, haciéndose así representante implícito de una suerte de “hombre nuevo” a cuyo través, según sea del caso, podría hablarse de una nueva humanidad e incluso de un nuevo humanismo. ¿Que no? ¿Y quién lo dice, los guardianes de la ortodoxia? Pero… ¿y nosotros?

Un nuevo humanismo que reclama la metáfora como elemento constitutivo y fundante no tanto de un nuevo pensamiento cuanto de una nueva forma de pensar. Y esto es algo a lo que Ortega dará vueltas y más vueltas sin lograr resolver la tensión entre metáfora y concepto que se despliega en la siempre elegante expresión de su pensamiento. ¿Será cierto? ¿Podrá hacerse una lectura política de La deshumanización del arte, una lectura que atienda, desde lo implícito, a su engranaje dentro del desarrollo del raciovitalismo?

Porque… ¿de qué lado queda la “razón vital” en el entramado conceptual que acompaña a la explicación de la tendencia a la deshumanización del arte? De los que comprenden, claro. Es decir, que el efecto deshumanizador hay que buscarlo también en esa filosofía nueva que Ortega promovía desde el centro de irradiación de la razón vital. Otra vez, pues, el héroe levántandose por encima del fondo informe de las masas, la aristocracia del espíritu en un nuevo giro de tuerca de su pensamiento.

Deshumanizar ‒dice‒ es estilizar y desrealizar. Lo cual no significa que el estilo vaya contra la realidad. Estilo es lo que crea cauce, y en todo cauce habrá de haber vida, agua que discurre como prosa de una nueva filosofía. Arte nuevo y pensamiento nuevo van de la mano, lo cual no quiere decir que se confundan, sino más bien que el síntoma del arte nuevo sirve de acicate a la nueva filosofía. Incluso para presentársele desde una radical dificultad que acaso no sepa o pueda resolver.

Ortega no habla ni de novela deshumanizada ni de pensamiento deshumanizado, tal vez porque veía, o más bien sólo vislumbraba, un desajuste que no quería que aflorase como discordancia en su pensamiento. Y es que el rechazo de lo humano en el arte de vanguardia reclama un hombre nuevo.