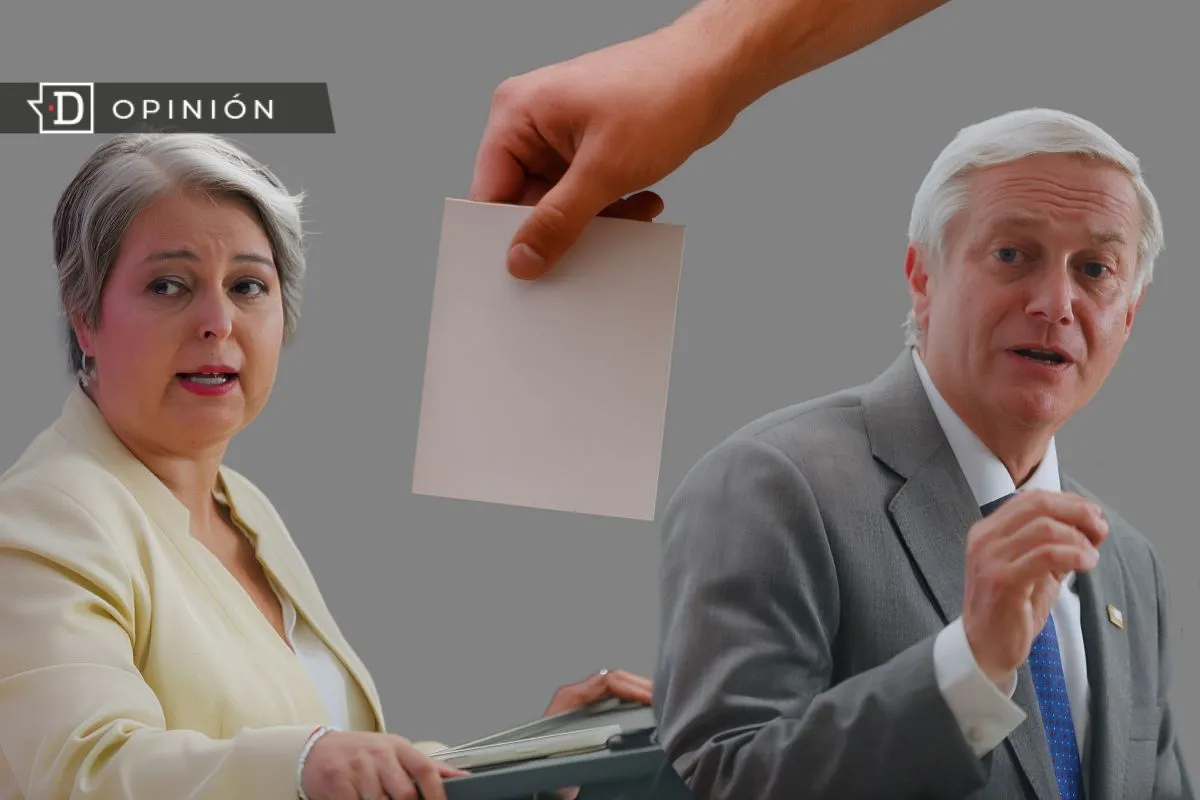

Elisa Loncon, candidata al Senado: "No es cierto que el pueblo mapuche sea terrorista, tenemos una historia de alta diplomacia"

A tres meses de las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre, Elisa Loncon se encuentra recorriendo ferias, campamentos y universidades en la Región de La Araucanía en el marco de su campaña para llegar al Senado.

Y es que la académica mapuche, que presidió la otrora Convención Constitucional entre julio y octubre de 2021, hoy busca un escaño en el Congreso de la mano del Partido Comunista tras las fallidas conversaciones con el Frente Amplio en su cruzada por integrar el Poder Legislativo.

Eso mismo comentó Loncon en conversación con este medio, contexto en el que además reflexionó sobre las lecciones del primer proceso constituyente. Asimismo, defiende su cuestionamiento al uso del concepto "terrorismo" para abordar la violencia en el sur del país.

Su propuesta, dice, apunta a centrar el análisis en el crimen organizado e impulsar una agenda basada en derechos sociales, en el diálogo intercultural necesario para abordar las problemáticas que se viven en la zona y a la protección del medioambiente.

Su regreso a la política

- ¿Cómo le ha ido con su candidatura al Senado? Dijo que estaba contenta...

Ha sido muy bonito porque fui a la feria Pinto a tomar desayuno, un café con pasta frola, y ahí las señoras me ubicaron, me abrazaron, bien esperanzadas... Fui a la radio, y luego a la UFRO (Unidad de La Frontera), donde había una feria intercultural vinculando la universidad con los territorios. Me encontré con profesores, amigos, abrazos y cariños, porque es mi alma mater.

Anduve en la calle, la gente me reconoce, me saluda. Fui al campamento Cruz del Sur, donde hay una historia bien aguerrida de gente que ha construido sus casas. Todo es lindo porque la gente está construyendo y arreglándose para el futuro de su familia. Ese relato es el más bello que uno puede encontrar en estas caminatas.

- Este es su regreso a la política después de la Convención Constitucional. ¿Cómo ve los aprendizajes desde entonces hasta la actualidad?

Hay un aprendizaje histórico que traspasa las generaciones, porque vengo de una familia mapuche que ha estado siempre vinculada al proceso político.

Desde niña vi a mis padres disputándose posibilidades de estar representados, en la universidad viví la misma situación, y después la Convención fue un periodo de mi vida, pero a lo largo de mi historia me he formado en espacios políticos.

Hubo bots instalados por sectores de derecha

- ¿Cuál es el principal aprendizaje que saca de ese periodo en particular?

Fue un año intenso, trabajado intensamente, que nació por el clamor de la mayoría de los chilenos. Eso fue demasiado intenso, porque la mayoría, el 78% queríamos cambiar la Constitución.

El aprendizaje es que es posible instalar diálogo con distintos sectores populares. Me encantó poder entrar en diálogo con las mujeres, el movimiento feminista, conocer los diálogos. Hicimos iniciativas populares de normas y los distintos sectores presentaban normas, había un estímulo por cambiar las cosas. Nosotros recepcionábamos esas propuestas.

El aprendizaje es que la participación permite unificar relatos, pero para hacer un trabajo de esa naturaleza hay que tener un buen sistema de comunicación que a nosotros no nos funcionó.

- ¿Usted cree que en el ámbito comunicacional estuvo la principal falla de ese proceso?

Hubo manipulación del discurso, desinformación, ejército de bots instalado por los sectores de derecha. Tuvimos a la derecha instalada en el proceso constituyente que llegó ahí sabiendo que no querían cambiar la Constitución. Su trabajo consistió en instalar el relato para que el cambio no se realizara, creando muchas mentiras que hoy parecen absurdas.

Decían que los pueblos íbamos a tener privilegios porque nos vieron con derechos, que se iban a quitar las casas, mentiras absurdas. "Con mi plata no", si la gente no tenía ni plata ni casa. Estoy aquí en la región, existen entre 70 y 90 campamentos de gente que no tiene casa, que vive en condiciones malísimas. Esa gente terminó repitiendo que se iban a quitar la casa si no tenían ni casa. Es impresionante.

Hubo una manipulación discursiva fuerte. Si hubiéramos tenido un buen sistema de comunicación más allá de nuestro propio espacio, un movimiento social que extendiera el mensaje de la Convención, hubiera sido distinto.

- ¿Usted cree que hubo algunos convencionales que aportaron al desentendimiento de la ciudadanía con el proceso?

Por supuesto que hubo personas que se relajaron demasiado. En el caso de (Rodrigo) Rojas Vade, fue impresentable. Hubo gente que no estuvo a la altura de la necesidad histórica, simplemente. Eso debilitó y generó una mala imagen, cuando el resto hicimos todo lo que estaba al alcance.

Sus motivaciones para ser candidata

- ¿Qué la motiva para presentarse como candidata al Senado?

Soy una mujer de acá, de la región, nací, crecí, estudié, hice mi vida acá. A la altura de mi tiempo, quiero entregar un aporte político sustantivo a la región. Conozco lo que es nacer y crecer en pobreza, de no tener condiciones para proyectar un futuro, y que nos costó mucho hacerlo. Sin embargo, estudié, y eso es un gran logro porque me permitió superar la brecha de tanta pobreza.

Me gustaría trabajar y llegar a los jóvenes con el mensaje de que hay que reconstruir la esperanza, pero la esperanza hay que construirla con la verdad. Estoy completamente opuesta a que se instalen mentiras porque daña mucho que se manipule el lenguaje. Los jóvenes tienen derecho a un futuro mejor, y para eso tenemos que tener sociedades mejores donde participen, donde vean posibilidades y oportunidades para formarse en educación.

También donde vean posibilidades para cuidar y proteger el territorio. Ya tenemos un calentamiento global que nos afecta mucho y hay que crear una conciencia de cuidado muy importante en las nuevas generaciones para cuidar la vida de la tierra y nuestra vida.

Sobre el diálogo intercultural

- Sus principales planteamientos tienen que ver con políticas medioambientales, mantener el diálogo con pueblos originarios y combatir el narcotráfico. ¿Son esos los tres ejes principales?

Me interesa mucho que avancemos en las condiciones de diálogos entre pueblos. No es cierto que el pueblo mapuche sea terrorista, no es cierto que sea violento, porque la historia que tenemos es una historia de diálogo, es una historia de alta diplomacia que nos heredaron nuestros antepasados.

Cuando veo situaciones donde eso no ocurre, algo está pasando y creo que es necesario que nosotros como pueblo retomemos esa gran herencia de nuestros pueblos para continuar siendo pueblo en esta región. No estoy en contra del vecino no indígena, porque no es enemigo nuestro. Es alguien con quien hemos jugado, crecido, y no estamos promoviendo situaciones de violencia contra nadie.

Estoy contraria al terrorismo. El terrorismo dificulta, es contrario a los derechos humanos, no puede haber democracia con terrorismo. Sin embargo, he puesto el eje en la discusión de los conceptos del crimen organizado y del terrorismo, porque veo que hay mucho crimen organizado acá: crimen organizado que roba madera, que quema camiones, que reparte droga, de lavado de dinero.

Los políticos tradicionales han tratado de cubrir con un manto de que todo eso es terrorismo, y no se investiga el crimen organizado. Álex Zúñiga, representante del gobierno en el periodo pasado, hizo investigación del crimen organizado y avanzó en esa materia. Creo que hay que continuar con esa vía.

Propuestas sociales

- ¿Se podría decir que su perspectiva es más de derechos sociales que de seguridad policial?

Aquí hay violencia en la región porque no hay oportunidades para el crecimiento económico de los jóvenes, políticas que los formen en una educación que les permita continuar su vida integrada a la sociedad. Hay marginación, falta de participación de la mujer en la política, falta de cuidado de los ancianos abandonados en sus casas.

Mi propuesta va en dirección de generar políticas que cuiden a la sociedad, a los jóvenes, al medioambiente, a las mujeres. Hay que trabajar con derechos sociales, resolver el problema de los campamentos, entre 70 y 90 que existen en la región. Gente que está sufriendo, vivir en un campamento no es digno. La gente tiene derecho a tener vivienda digna.

Hay que buscar maneras que nos permitan tener una sociedad más cuidada, más protegida, para proyectar una sociedad que tenga menos violencia. De no hacerlo, estamos entregando a los jóvenes a ser presa de situaciones que se están viviendo hoy. Cuando hablo del crimen organizado del robo de madera, quienes finalmente hacen ese trabajo tienen toda una red, y en esa red ofrecen dinero fácil. Eso es lo que está realmente perjudicando a nuestra región.

Estoy acá para instalar derechos sociales en la población, porque recordemos que esta es una de las regiones más pobres del país. Aquí tenemos una larga trayectoria de gobierno de derecha, personas que han pasado siete, 13 años en el gobierno y no han dado solución a los problemas. Todo se tapa con este manto del terrorismo.

La distinción entre terrorismo y crimen organizado

- ¿Usted haría una distinción entre crimen organizado y pueblo mapuche?

El crimen organizado... nadie está libre de eso porque ofrecen dinero fácil. Cuando los jóvenes, cuando las personas no tienen, los arrastran, y eso es peligroso. Es peligroso perder a nuestros jóvenes, que se vayan contra sus comunidades, contra sus familias.

Una sociedad tiene que cuidar el futuro, y eso se cuida generando en el presente las políticas sociales que nos permitan un mejor vivir. Es un trabajo político, económico, que hay que instalar con un diálogo de respeto, de reconocimiento, de valoración.

Si estamos todo el tiempo deslegitimando los discursos de quienes estamos en la política del diálogo, asociándonos con terrorismo y violencia, no vamos a avanzar. Ese lenguaje no nos ha permitido avanzar. Tenemos que instalar lenguajes distintos, prácticas distintas: más diálogos, más derecho, más participación, más reconocimiento, más valoración.

- La semana pasada usted mencionaba que no había terrorismo en la región. ¿Sigue planteando lo mismo?

No es que yo lo diga, lo han dicho los expertos y los tribunales de justicia. Cité a Ben Emmerson en 2013, cuando el expresidente (Sebastián) Piñera lo invitó a hacer un informe sobre la situación de la región. Él terminó concluyendo que aquí no existe terrorismo, lo que existen son actos, y también pidió que se revisaran las causas que habían sido instaladas con la Ley Antiterrorista.

Eso fue su informe, que existen demandas sociales, pero que no se pueden criminalizar las demandas sociales. Posteriormente, han venido varios casos que han ingresado a los tribunales como cuestiones terroristas, pero los jueces terminan fallando e instalando que son delitos comunes.

Si los jueces no tienen la tipificación, si no califican esos delitos como terrorismo, yo no tengo autoridad para decir lo contrario. Hay una diferencia entre terrorismo y crimen organizado. El terrorismo son cuestiones político-ideológicas, y el crimen organizado se instala para lucrar a ciertos grupos determinados.

Hace pocos días salió que se había encontrado en la región toda una red de 41 personas por lavado de dinero. Se dieron a conocer los bienes que tenían, autos Tesla, y hasta se habló de dónde venían estas personas que participaban. Se nombró a un republicano que era dueño del Tesla. Eso es lo que se tiene que investigar.

La Comisión para la Paz y el Entendimiento

- ¿Cómo es el balance que hace del trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento?

El gobierno de Gabriel Boric instaló esta Comisión de Paz y Entendimiento, y eso fue importante para los pueblos europeos y sobre todo para el pueblo mapuche, porque quedamos muy mal después del rechazo (que se impuso en el primer proceso constituyente). Las demandas de los pueblos indígenas se sacaron de la agenda política, los derechos fueron entendidos como privilegios, todo el discurso negacionista que instaló la derecha.

El gobierno instaló la comisión conformada por personas designadas y por acuerdos políticos. Lamentablemente, el gobierno no tiene mayoría en el parlamento, entonces los discursos y lo que ahí se discute también está permeado por esa falta de mayoría.

Yo participé con una propuesta cuando estaba la comisión, que consistió en que si vamos a hablar de paz y entendimiento, esto tiene que tener un espacio para las lenguas indígenas, sobre todo el mapudungún. ¿De qué paz vamos a hablar, de qué entendimiento, si no usamos la lengua? Ese era mi cuestionamiento.

Cuando las comunidades comenzaron a rechazar, se hizo consulta en una parte, planificada para 70 lugares, pero muchos otros lugares quedaron afuera, toda la comunidad migrante que está en la ciudad quedó afuera. La gente estaba rechazando por un problema de contenido profundo que tiene que ver con el tema de la tierra, y una cuestión metodológica sobre quiénes participan en esta decisión.

Hay una discusión no zanjada respecto a la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Los premios nacionales como Jorge Pinto y Gabriel Salazar, han señalado que aquí hubo genocidio, que hubo despojo territorial. La gente que tiene memoria dice: aquí pasó esto y necesitamos que la historia se reconozca, no podemos ponerle punto final a la demanda de la tierra porque hay una historia donde el despojo nos dejó en la pobreza.

El diálogo tiene que ser mucho más profundo, extendido, planificado. Por eso dije que es preciso suspender la consulta no para detener el proceso, sino para generar mejores condiciones donde las comunidades puedan incorporar estos elementos que son de la historia y fundamentales para garantizar el derecho a la tierra y territorio de nuestras comunidades.

Soy de la región, pertenezco a una comunidad, mi comunidad se llama Lefuelván y está en Traiguén. Soy socia, por razones de trabajo estoy en Santiago, pero este lugar es mi territorio, y no soy ninguna foránea.