Plaza Colón de Antofagasta: Patrimonio y memoria de la matanza obrera del 6 de febrero del 1906

La Plaza Colón en Antofagasta, al igual que muchas plazas fundacionales de Chile e Hispanoamérica, ha sido reconocida como un sitio patrimonial, no solo por los edificios y monumentos que la rodean, sino también por los eventos que ha presenciado. Y, aunque forma parte de una Zona de Conservación Histórica, su regulación patrimonial ha sido mínima.

Hoy en día la noción de patrimonio ha trascendido lo material, incorporando lo intangible. Las plazas, como escenarios fundamentales de la vida urbana, ejemplifican esta evolución, pues en ellas se han desarrollado desde actividades cotidianas hasta grandes manifestaciones.

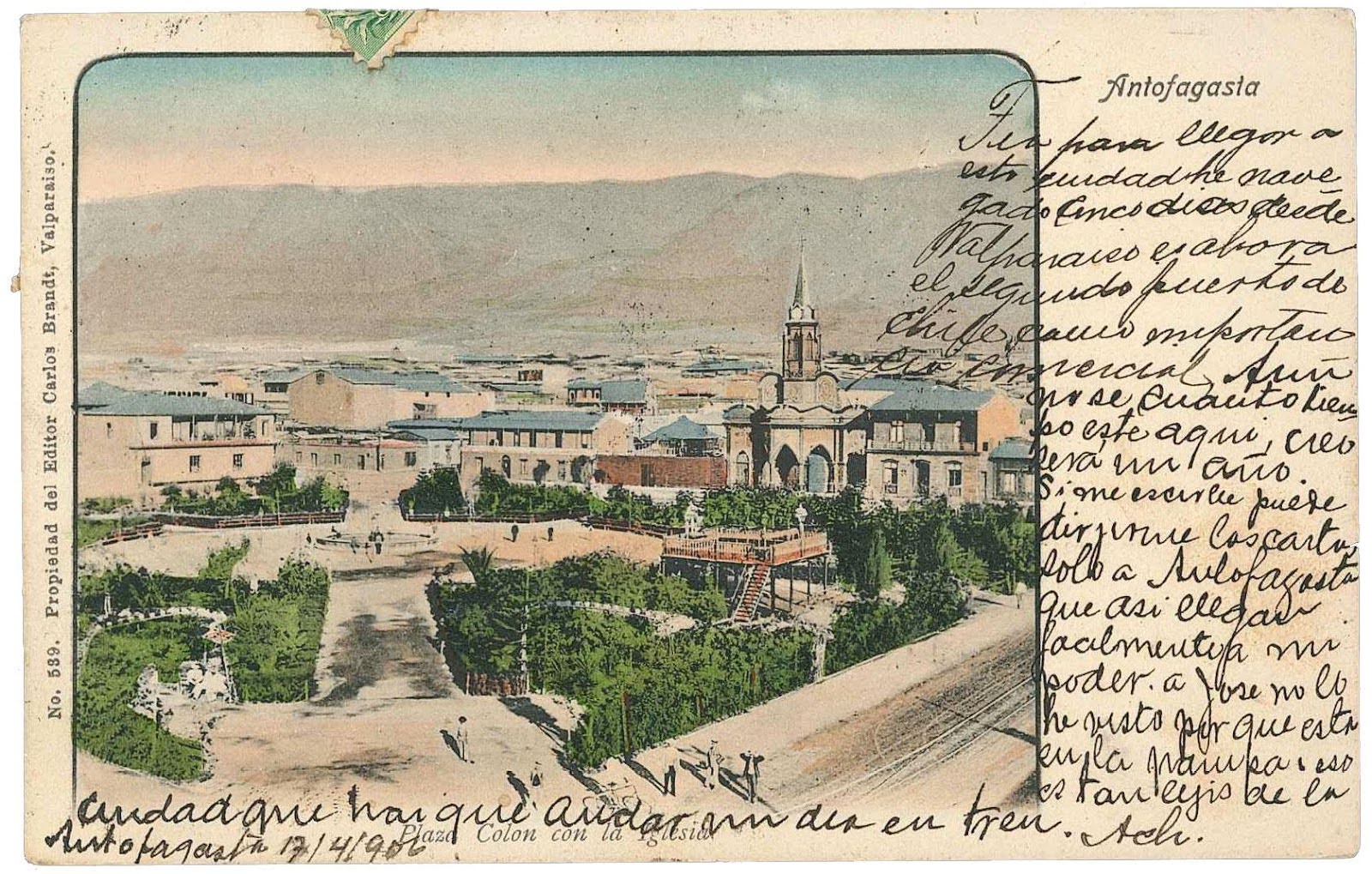

En la plaza ocurre la vida pública: se pasea, se conversa y se observa el devenir urbano, envuelto en una sinfonía de sonidos que incluyen el aleteo de palomas, las campanadas del reloj y la música del odeón.

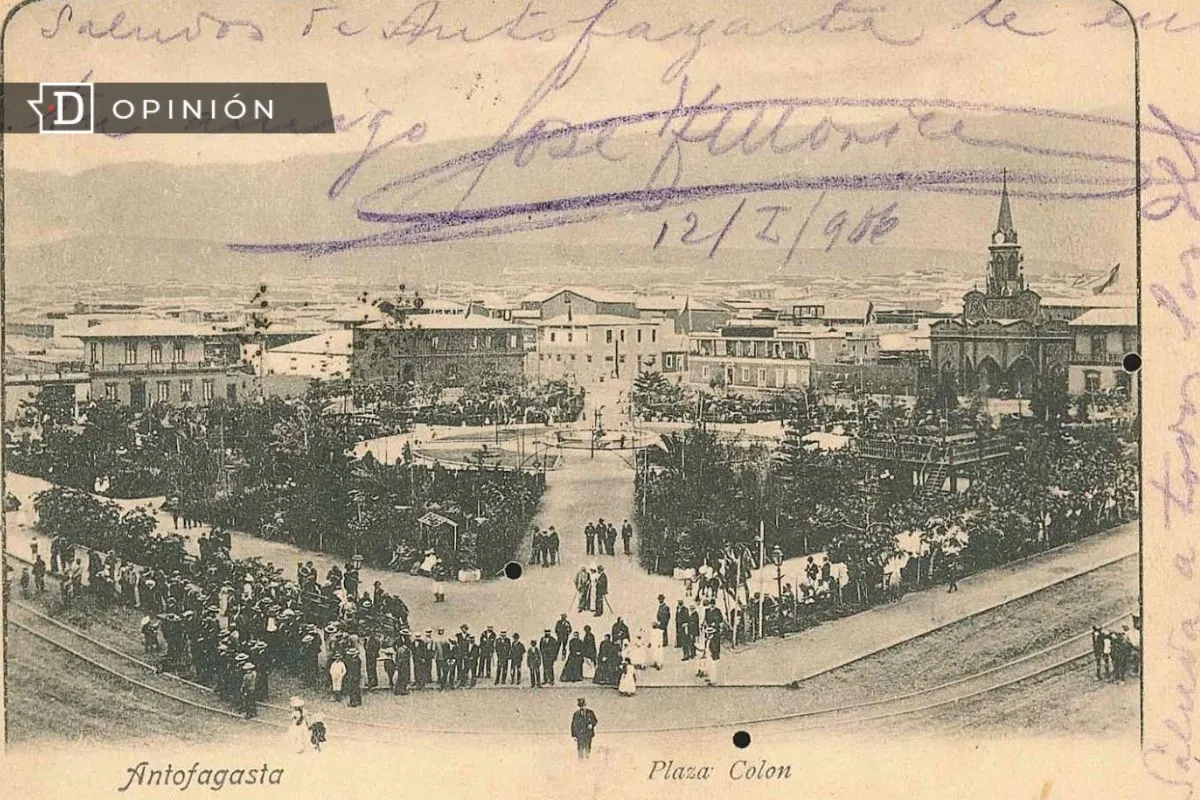

Desde su origen, en 1869, la Plaza Colón fue concebida como el corazón de la ciudad emergente. En sus inicios, era un gran espacio vacío, atravesado por una vía férrea en 1873. En 1892, el suministro de agua la transformó con la instalación de una fuente central. Para 1903, su diseño radial la dividía en ocho secciones, rodeadas por frondosos jardines y bordeadas por el tranvía.

A principios del siglo XX, Antofagasta vivía entre el esplendor y el conflicto. Mientras se embellecían sus calles tras el Tratado de 1904 y se preparaban los festejos del Centenario, también estallaban crisis, como la epidemia de peste bubónica y la brutal represión de la huelga obrera del 6 de febrero de 1906.

Ese día, en un contexto de tensiones laborales, cientos de obreros se congregaron en la plaza exigiendo mejores condiciones de trabajo. La respuesta gubernamental fue el desembarco de marinos del Blanco Encalada y la formación de una guardia armada con ciudadanos de diversas nacionalidades. El enfrentamiento estalló cuando los huelguistas intentaron desarmar a la guardia, desatando un tiroteo caótico. La balacera duró tres minutos, dejando decenas de muertos y heridos.

El periódico El Industrial describió la tragedia como "la espantosa magnitud de la matanza del martes". Aunque la cifra exacta de víctimas es incierta, se habla de entre 29 y 48 fallecidos, con estimaciones que sugieren un número mayor. La plaza fue cercada por tropas, se declaró estado de sitio y se censuraron las comunicaciones.

La memoria de la masacre ha sido reivindicada a lo largo del tiempo. En 1971, el poeta y periodista Manuel Durán Díaz escribió "Una plaza para la muerte", un radioteatro transmitido en el primer 1º de mayo de la Unidad Popular.

Más recientemente, agrupaciones como la Coordinadora 6 de Febrero y Pampa Negra han resaltado la memoria de estos hechos con la instalación de un memorial junto al reloj británico. Su primera versión en 2016 fue reemplazada en 2018 por otra más resistente, que en 2019 fue reforzada. La presencia de este memorial desafía la hegemonía del monumento británico en la plaza.

El sociólogo Camilo Araya reeditó en 2019 la obra de Durán, destacando cómo estos esfuerzos han conectado con generaciones previas, incluyendo al artista Marko Franasovic y la poetisa Nelly Lemus. El memorial también ha sido punto de encuentro para expresiones culturales, como las intervenciones del Teatro Demoler.

Pero la plaza no solo es un espacio de memoria trágica, sino también de gestos poéticos. En 1929, con solo 17 años, el poeta Andrés Sabella realizó una performance aérea, lanzando su hoja literaria Carcaj desde un avión sobre la plaza y la multitud que salía de misa, según relató María Canihuante.

Oreste Plath recogió este episodio en Poetas y poesía de Chile (1941). Este acto, más que una simple anécdota, consolidó la plaza como un escenario de experimentación poética y memoria urbana. Sabella tampoco ignoró la dimensión trágica de la plaza. En su novela Norte Grande (1944), escribió:

"La Plaza Colón de Antofagasta creció encima de sangre obrera. (…) Y las balas, en 1906, enseñaron a sus escasos pájaros un idioma que ninguno se atrevió a repetir: 3.000 obreros en huelga se hallaron con que la mejor palabra no crepitaba en los códigos, sino que en la carabina".

Así, la Plaza Colón no es solo un sitio patrimonial por su arquitectura o su historia oficial, sino también por su papel en la memoria colectiva. Su dimensión trágica y reivindicativa sigue viva, honrando a quienes cayeron el 6 de febrero de 1906 y manteniéndose como un espacio de resistencia y expresión cultural.