Día del árbol: Ciencia busca salvar de la extinción a la Araucaria, que convivió con los dinosaurios

“No griten, no vayan burlándose, pidan permiso al entrar al bosque, díganle a lo que van. Si llevan carne, harina tostada o pan, déjenle un poco a una araucaria y díganle: ‘Esto te puedo dejar, porque no tengo más. Porque yo vengo a pedirte fruto’”. Esas serían las reglas que los lonkos —líderes de un lof o comunidad— les contaron a tres hombres winkas (blancos) que se disponían a recolectar piñones, los generosos frutos de la araucaria o peweñ.

Allí cada bosque de araucaria tiene un nombre, y a los pies del volcán Quetrupillán —o Villarrica—, al sur de Chile, había uno que estaba muy apartado de los demás. Agolpados como en una postal familiar, los árboles de ese lugar daban grandes piñones. Pese a eso, nadie iba a buscarlos a ese sitio. Los mapuche que iban a piñonear pasaban de largo, pues era un bosque sagrado. Sin embargo, uno de los winka hizo oídos sordos a las instrucciones de los lonkos y a la advertencia de sus compañeros, y decidió incursionar en la zona. Llenó su saco antes que el resto, y luego los tres emprendieron rumbo a sus casas. Al día siguiente, se encontraron nuevamente y comentaron cuán sabrosos estaban los piñones, excepto el obstinado recolector, quien no pudo saborear los frutos porque, cuando quiso cocerlos en una olla, abrió el saco y estaba lleno de lagartijas.

“Ahí aprendió la lección. Nunca tienes que jugar con la naturaleza. Tú tienes que respetar cada espacio natural. Nosotros pedimos permiso. Y él dijo ‘no, qué tanto permiso, si son árboles nomás’. Y ese cuento nos contaba a nosotros mi papá”, relata Silvia Navarro Manquilef, kimche o educadora tradicional mapuche.

Lejos de ser “árboles nomás”, lo cierto es que basta conversar con cualquier entendido en la materia para comprender que la araucaria, pewen, peweñ o Araucaria araucana, como se le conoce en la ciencia, representa muchísimo más.

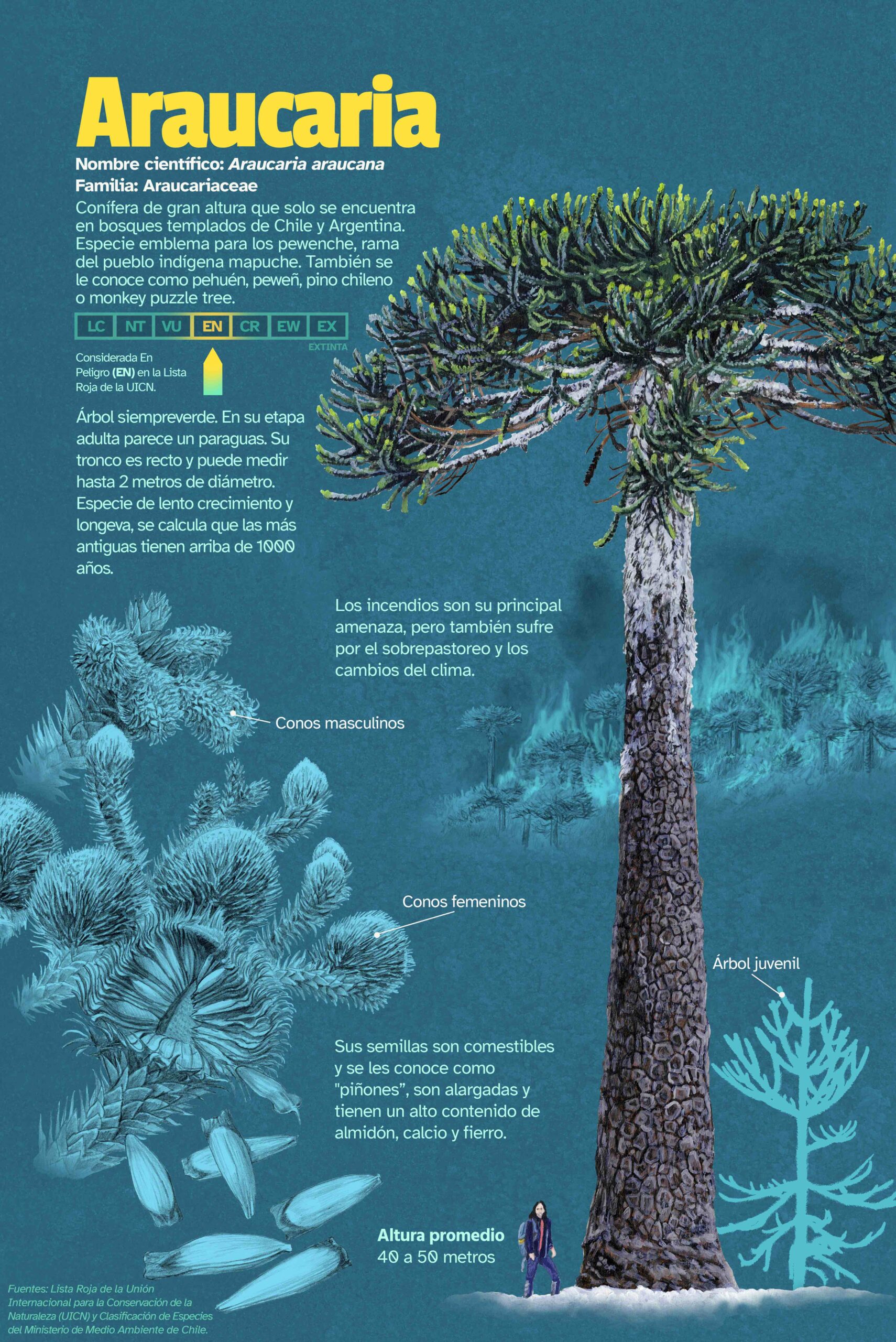

En palabras de Tomás Ibarra, profesor asociado de la Universidad Católica de Chile, “el pewen es un árbol sagrado para el pueblo mapuche-pewenche, y con una alta importancia histórica, ecológica, alimenticia, económica y espiritual. Ella alcanza alrededor de 30 metros de altura y puede vivir hasta más de 1.500 años. Los fósiles de araucaria datan de hace unos 145 millones de años, lo que significa que estos árboles estaban presentes durante la misma época en que los dinosaurios caminaban por la Tierra”.

Al vivir más de 1.000 años, la araucaria podría considerarse una de las especies de flora más longevas de América Latina. Hay ilustres ejemplares como la famosa “Araucaria madre” que vive en el Parque Nacional Conguillío, en el sur de Chile, y que fue denominada así por colonos ante su gran talla y longevidad. Según distintas estimaciones, tendría entre 600 y 1.000 años.

Esta especie de árbol es endémica de los bosques templados del sur de Chile y Argentina, es decir, solo crece ahí, y hace de la blanca cordillera de los Andes su principal hogar.

Esta especie de árbol es endémica de los bosques templados del sur de Chile y Argentina, es decir, solo crece ahí, y hace de la blanca cordillera de los Andes su principal hogar.

“Más del 95 % de sus poblaciones se encuentran en los Andes, tanto de Chile como Argentina, y también hay una pequeña población en la cordillera de la Costa, la cordillera de Nahuelbuta, que es una población relicta también, muy importante desde el punto de vista de la conservación”, asegura Mauro González, investigador del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Chile (UACh) y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

De pirámide a paraguas

La araucaria es un árbol siempre verde y dioico (que posee individuos femeninos y masculinos), aunque rara vez se pueden encontrar flores masculinas (amentos) y estróbilos femeninos (conos) en un mismo árbol. Alcanza 40 o más metros de altura, y su tronco grueso y recto es cilíndrico, alcanzando hasta dos metros de diámetro.

También es un árbol de crecimiento lento. La polinización se realiza por viento, mientras que su ciclo reproductivo, desde la formación de los conos femeninos hasta la diseminación de las semillas, toma aproximadamente dos años. Además, alcanza su madurez reproductiva entre los 15 y 25 años, y pese a que fructifica anualmente, cada dos a cinco años su producción es abundante, seguida por años de baja y, en algunos casos, de casi nula producción.

De joven, la araucaria posee una figura piramidal y ramas hasta el suelo, mientras que en la adultez adopta su distintiva copa con forma de paraguas. Sus hojas lustrosas y punzantes están imbricadas de forma tal que le valió el nombre de Monkey-puzzle tree (“rompecabezas de mono”). Según cuentan, dicho apodo habría surgido en una cena en Inglaterra, donde uno de los invitados de Sir William Molesworth —quien tenía una araucaria en su jardín— comentó cuán extraña le parecía la forma de sus ramas, diciendo que podría confundir a un mono trepador.

Aunque ha sido testigo y artífice en tantas épocas e historias, la araucaria enfrenta hoy un panorama complejo. De partida, está catalogada En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desde 2013. En Chile se clasifica En Peligro en la cordillera de Nahuelbuta y como Vulnerable en la cordillera de los Andes, siendo una de las 24 especies arbóreas evaluadas que se encuentran con severos problemas de conservación (En Peligro y En Peligro Crítico). Por ello, muchos se preguntan si la araucaria logrará sobrevivir, esta vez, a los embates que hoy la aquejan.

Aunque ha sido testigo y artífice en tantas épocas e historias, la araucaria enfrenta hoy un panorama complejo. De partida, está catalogada En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desde 2013. En Chile se clasifica En Peligro en la cordillera de Nahuelbuta y como Vulnerable en la cordillera de los Andes, siendo una de las 24 especies arbóreas evaluadas que se encuentran con severos problemas de conservación (En Peligro y En Peligro Crítico). Por ello, muchos se preguntan si la araucaria logrará sobrevivir, esta vez, a los embates que hoy la aquejan.

Ires y venires de un fósil viviente

Si las araucarias tuvieran un álbum de fotos, veríamos paisajes imposibles y bestias extintas de un planeta que ha cambiado como un camaleón.

“Es una especie muy icónica por su taxonomía e historia evolutiva, porque es una de las pocas especies de gimnospermas, es decir, de las conocidas como coníferas del hemisferio sur”, explica Frida Piper, académica de la Universidad de Talca e investigadora principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

La familia Araucariaceae —a la que pertenece el peweñ— es muy antigua, y sus fósiles son abundantes en lugares como la Patagonia y la Antártica. Para hacernos una idea, la gran mayoría de los árboles de hoja ancha o angiospermas aparecen en nuestro planeta hace aproximadamente 60 o 70 millones de años, pero las coníferas aparecen mucho antes, entre unos 100 a 200 millones de años atrás. La científica del IEB añade que “en ese momento, las condiciones de la Tierra eran muy distintas a las de ahora. Y sabemos, por los estudios que hay de fisiología y genómica, que la araucaria tiene características muy asociadas a las condiciones de la Tierra de ese momento”.

La familia Araucariaceae —a la que pertenece el peweñ— es muy antigua, y sus fósiles son abundantes en lugares como la Patagonia y la Antártica. Para hacernos una idea, la gran mayoría de los árboles de hoja ancha o angiospermas aparecen en nuestro planeta hace aproximadamente 60 o 70 millones de años, pero las coníferas aparecen mucho antes, entre unos 100 a 200 millones de años atrás. La científica del IEB añade que “en ese momento, las condiciones de la Tierra eran muy distintas a las de ahora. Y sabemos, por los estudios que hay de fisiología y genómica, que la araucaria tiene características muy asociadas a las condiciones de la Tierra de ese momento”.

Aunque el polen fósil de Araucariaceae se conoce desde el Triásico, los registros de macrofósiles más antiguos en Sudamérica y la Antártica son del Jurásico Temprano. Se cree que este grupo de árboles servía de alimento para especies como los saurópodos, tal como recrea una ilustración realizada por James McKay para un estudio publicado en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Sin duda no deja de sorprender el hecho que sobrevivió a la extinción masiva de estos y otros gigantes prehistóricos, en medio de cambios climáticos y eventos marcados por el hielo, el fuego y las erupciones volcánicas.

Por ese motivo, el investigador Mauro González considera que la araucaria “tiene todo un acervo de adaptaciones para hacer frente a cambios climáticos que, sin duda, han experimentado en el pasado”.

Un aspecto importante es que las coníferas son un grupo de plantas arbóreas muy dominantes en el hemisferio norte, pero las coníferas del sur son distintas y solo se encuentran en esta parte del mundo. Además, tienen una distribución geográfica mucho más restringida. “Entonces, el hecho de que su conservación esté bajo amenaza es dramático, porque significa que si desaparece de donde está, no la tienes en otro lado”, agrega Piper, en alusión al actual estado de conservación de esta especie.

Pero no nos precipitemos. La araucaria ha coexistido de forma permanente con seres humanos desde el 4.000 antes del presente. Las comunidades indígenas facilitaron la expansión de los bosques de araucaria por Sudamérica durante el Holoceno. Históricamente, las comunidades mapuche-pewenche han dispersado las semillas, trasplantado pequeños árboles e impedido la destrucción del hábitat, permitiendo así la reproducción y conservación de estos bosques.

Según estimaciones, antes de la llegada de los españoles la superficie original de bosques de araucaria era de más de 500.000 hectáreas. Sin embargo, tras la colonización europea a finales del siglo XIX, y sobre todo durante el siglo XX, los incendios provocados por los colonos europeos y chilenos para habilitar campos agrícolas y ganaderos, sumados a la tala realizada por la industria maderera, diezmaron las poblaciones de araucaria. González sostiene que “su superficie se redujo a la mitad, aproximadamente a 250.000 hectáreas”.

Hoy las araucarias enfrentan una serie de presiones y amenazas, como los incendios, el cambio climático, el sobrepastoreo y la depredación de sus semillas (por parte de especies introducidas). En algunos lugares, incluso, se ven afectados por pinos exóticos invasores. Pero, sin duda, uno de los factores más devastadores es el fuego.

Hoy las araucarias enfrentan una serie de presiones y amenazas, como los incendios, el cambio climático, el sobrepastoreo y la depredación de sus semillas (por parte de especies introducidas). En algunos lugares, incluso, se ven afectados por pinos exóticos invasores. Pero, sin duda, uno de los factores más devastadores es el fuego.

El 99,7 % de los incendios en Chile son provocados por la acción humana intencional o accidental. Se suman los incendios de origen natural, por ejemplo, por tormentas eléctricas en la cordillera. González comenta que “los incendios naturales han ido incrementándose durante los últimos años. De hecho, en 2002 ocurrió un incendio natural muy importante que quemó prácticamente la mitad de la Reserva Nacional Malleco y el Parque Nacional Tolhuaca, también se han incrementado los incendios de origen humano, como uno del 2015 que afectó a la Reserva Nacional China Muerta y parte del Parque Nacional Conguillío”.

De todos modos, “la araucaria tiene cierta adaptación al fuego, como especie que viene de épocas geológicas pasadas. Sin duda el fuego ha estado presente durante su evolución, por lo tanto, tiene una corteza gruesa, es capaz de rebrotar vegetativamente después de que se quema, tiene una copa que está muchas veces muy alta y es difícil que el fuego la pueda alcanzar en altura. Entonces tiene adaptaciones que le permiten sobrevivir y también responder después de los incendios”, explica González, quien añade que es importante no sacar su madera de las áreas quemadas, porque de esa manera se permite la recuperación natural del ecosistema.

El cambio climático, las sequías y el aumento de temperaturas han debilitado a algunas poblaciones, donde los individuos comenzaron a perder sus ramas bajas. “Es como que la araucaria comienza a desvestirse un poquito, a eliminar follaje para disminuir su evapotranspiración y de esa manera tener un mejor equilibrio con el agua disponible que tiene. El cambio climático lo que ha generado también es que ha disminuido el crecimiento de la especie en algunos sectores donde ha sido más afectada”, dice el investigador de la UACh, quien puntualiza que —hasta el momento— la araucaria ha resistido con cierta resiliencia.

Y, aunque la araucaria resiste y está protegida oficialmente tanto en Chile como en Argentina, sigue bajo presión y requiriendo del compromiso humano.

Basta con recordar que en 1976 la araucaria obtuvo el estatus de Monumento Natural, bajo el cual se prohíbe la explotación de la especie, pero que fue revocado en 1987 debido a las presiones de algunos propietarios de terrenos con bosques. Pero, en otro giro, su estatus fue restablecido en 1990 debido a la presión de los grupos mapuche-pewenche y del movimiento conservacionista.

“Históricamente, los mapuche-pewenche han cuidado los bosques de pewen, por ejemplo, oponiéndose a las empresas forestales que llevaron a la especie a estar amenazada de extinción. Un caso emblemático es el de la comunidad de Quinquen en Lonquimay, donde a fines de la década de los ochenta, la comunidad se alió con organizaciones ambientalistas para recuperar sus tierras y sitios tradicionales de recolección de piñones, que estaban en manos de una empresa forestal que explotaba los pewenes. Además, presionaron al gobierno para que, acabada la dictadura, a inicios de 1990, se reestableciera el estatus del pewen como Monumento Nacional, prohibiendo definitivamente su corta”, destaca Ibarra, quien también es investigador del Laboratorio ECOS, del Centro de Desarrollo Local (CEDEL) y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).

En el Paso Fronterizo Mamuil Malal es posible observar una araucaria en medio de la carretera que une Chile con Argentina. Que siga en pie no es casualidad. Ibarra recuerda que “su supervivencia fue posible gracias a la defensa y protección proporcionada por la comunidad mapuche local durante el pavimentado de la carretera a principios de los años 2000”.

Después de todo, cada araucaria cuenta.

La casa del pewen

“Los peweñes o araucarias han sido parte fundamental de la alimentación del pueblo mapuche a lo largo de toda la cordillera de los Andes. La araucaria es un árbol sagrado porque en tiempos difíciles, de escasez de alimento, nos entregó su fruto”, relata Navarro Manquilef, con quien costó establecer contacto porque andaba, precisamente, visitando a las araucarias allá arriba, en la cordillera, ad portas del inicio de la temporada de cosecha de piñones (ngüilliu), que se desarrolla entre marzo y abril. Estas semillas, de dos a cuatro centímetros de largo por uno a dos centímetros de ancho, se caracterizan por su color castaño-rojizo, aspecto lustroso y suave sabor, similar al de la avellana. Los frutos son cocidos, tostados, usados en ensaladas o convertidos en harina, solo por nombrar algunas preparaciones para el autoconsumo o comercialización.

Esta actividad se ha perpetuado desde tiempos ancestrales, y tal es la relevancia de este árbol, que los mapuche que viven cerca o entre los árboles de pewen reciben la denominación de pewenche, es decir, “gente de la araucaria”.

Al árbol hay que pedirle permiso antes de recolectar su semilla y, con frecuencia, se le realizan oraciones antes de comenzar el piñoneo, como un gesto de agradecimiento a su generosidad.

La kimche Silvia Navarro Manquilef recuerda las historias de cuando “se escogía una araucaria anciana, la más anciana del bosque y ahí ellos se arrodillaban y le hacían sus oraciones, su ceremonia, y le llevaban obsequios también. Porque si uno le va a pedir a una araucaria su fruto, este fruto tan rico, tan sabroso que es el piñón, también uno no tiene que llegar con las manos vacías. Hay que agradecerle”.

La kimche Silvia Navarro Manquilef recuerda las historias de cuando “se escogía una araucaria anciana, la más anciana del bosque y ahí ellos se arrodillaban y le hacían sus oraciones, su ceremonia, y le llevaban obsequios también. Porque si uno le va a pedir a una araucaria su fruto, este fruto tan rico, tan sabroso que es el piñón, también uno no tiene que llegar con las manos vacías. Hay que agradecerle”.

Algunos recolectores recuerdan que, en el pasado, los ancianos contaban historias (epew) o narraciones históricas (ngütram) como una forma de enseñar a las y los niños sobre cómo comportarse en estos bosques.

Respecto a qué tan auspiciosa se vislumbra esta temporada, la educadora tradicional responde que “está muy seco arriba. Hay araucarias que son muy jóvenes y están dando fruto, pero necesitan lluvia. Habían caído los piñones, recogí algunos y están con muy poco color, más amarillentos. Pero si lloviera en estos días esos piñones van a tomar un color rojizo, y esas mismas cabezas van a ablandarse si cae lluvia y van a empezar a caer. Lo que produce que se caigan los piñones es el viento que hay arriba cuando maduran las cabezas”.

Pero lo que pasa con las araucarias no solo es de interés para el piñoneo, sino para múltiples criaturas.

Este fósil viviente también se asocia con otras especies, por ejemplo, con los árboles del género Nothofagus, que también coexistieron con animales extintos y se destacan por sus múltiples formas y follajes siempreverdes o caducos, que encienden los paisajes en otoño con colores rojos y amarillos. Su vecina más común, de hecho, es la lenga (Nothofagus pumilio).

Allí, en ese vecindario, ocurre de todo.

Ibarra sostiene que “el pewen presenta una serie de adaptaciones particulares e interacciones inusuales con distintas especies de plantas y animales”, que se relacionan de diversas maneras. Así, la araucaria se ve envuelta en una serie de dinámicas que le permiten contrarrestar su crecimiento lento y su limitada capacidad reproductiva y de dispersión de sus semillas, junto con competir y colaborar con otras especies para resistir ante escenarios cambiantes.

Por ejemplo, los roedores nativos consumen los apetitosos piñones y los trasladan y almacenan bajo tierra a distintas profundidades y en diferentes sitios. De esa forma, dispersan las semillas del pewen.

Otro aspecto importante es que los bosques de araucarias juegan un papel clave en las redes de nidificación en las que interactúan aves, mamíferos, reptiles y árboles, “por ejemplo, 26 especies de aves, seis mamíferos y al menos dos especies de reptiles se reproducen en cavidades de los árboles en los bosques de pewen”, sintetiza el investigador de la Universidad Católica.

A modo de ejemplo, las aves construyen nidos en cavidades presentes en todas las especies de árboles en los bosques de araucaria, detalla Ibarra, pero la mayoría de las especies no excavadoras que nidifican en cavidades usan aquellas formadas por procesos de descomposición de árboles del género Nothofagus spp.

Un caso de interés es el de la cachaña (Enicognathus ferrugineus), el loro más austral del mundo, de plumaje verde y frente roja, que sostiene una íntima relación con la araucaria. “Es la única especie que muestra un uso relativamente importante de las cavidades producidas en el pewen (11 % de sus nidos). Las cachañas, además, juegan un papel importante al facilitar la germinación de semillas y la regeneración de la araucaria. La cachaña, a través de sus hábitos de alimentación y nidificación, es un ejemplo de una entidad biológica que vincula a los árboles de pewen y Nothofagus, ya que se alimenta y dispersa las semillas de pewen y, al mismo tiempo, anida en las cavidades disponibles en los árboles antiguos”.

La comunidad de nidificadores de cavidades está, a su vez, conectada a una red subterránea de hongos micorrícicos. Las micorrizas son la asociación simbiótica entre las raíces de plantas y hongos, y están presentes en la mayoría de las plantas de todo el mundo. “Si bien las redes de micorrizas aún deben ser estudiadas en detalle en los bosques de pewen, se podría plantear la hipótesis de que los árboles de Nothofagus pueden facilitar el acceso del pewen a una mayor cantidad de nutrientes”, sugiere Ibarra.

En definitiva, en este vecindario todos interactúan.

Esta hipotética interconexión entre hongos, árboles y nidificadores de cavidades, junto con la dinámica ecológica en los bosques de pewen, representan para Ibarra un caso nítido de sistema adaptativo complejo. “Aquí, procesos tan dispares como las perturbaciones, la facilitación, la competencia, la dispersión de semillas y el ciclo de nutrientes están conectados a través de entidades que se enmarañan por sobre el suelo y de forma subterránea”, subraya.

Por eso y más, Piper complementa que “la degradación del bosque de araucaria no solo implica perder a esta especie, sino también a toda la biodiversidad asociada al bosque de araucaria. Este bosque genera condiciones microclimáticas muy particulares que permiten la vida de otros organismos. Si tú quitas el bosque de araucaria, quitas estas condiciones y, por lo tanto, quitas el hábitat para una gran cantidad de especies animales, vegetales y de microorganismos”.

Un futuro en la coexistencia

Son varias las iniciativas locales, programas educativos y proyectos de investigación promovidos por universidades, organismos públicos, privados, entre otros, relacionados con la conservación, restauración e incluso con la migración asistida de los bosques de araucaria, que en general puede entenderse como el traslado de semillas, propágulos, juveniles o adultos para asegurar la supervivencia de la especie ante los desafíos de su dispersión natural y amenazas como el cambio climático.

Solo por nombrar algunos ejemplos, desde fines de 2015 la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ejecuta acciones en torno al daño foliar que se detectó en ese entonces en araucarias de las regiones del Biobío y La Araucanía, condición que provocó una desecación en el follaje de individuos, e incluso la muerte de algunos. También se han llevado a cabo diferentes estudios enfocados en determinar el rol que cumple el clima y otros factores (como insectos y hongos) en el decaimiento de bosques.

Si bien han sido varias las hipótesis, muchos aluden a los efectos del cambio climático como gatillante. Respecto a la aludida funga y entomofauna, González comenta que “son casi todos organismos propios del ecosistema, no son organismos exóticos o extraños, sino que son parte del ecosistema. Entonces, bajo estrés, las araucarias eliminan parte de su follaje, pero no mueren, sino que posteriormente siguen creciendo, pero van adecuándose un poco a las condiciones climáticas anuales o del periodo, si hay periodos de mayores precipitaciones”.

Por otro lado, CONAF realiza colectas de semillas y produce plantas de araucarias en viveros propios, las cuales posteriormente son plantadas en áreas degradadas, en el marco de diferentes proyectos.

Y, en cuanto a la restauración, González destaca una serie de iniciativas, partiendo por una en la Villa Las Araucarias, emplazada en la cordillera de Nahuelbuta, donde se ha impulsado desde 1998 un proyecto que ha incluido el establecimiento de plantaciones de pewen. También menciona un proceso de restauración a través de regeneración natural asistida y plantaciones en núcleo en el Parque Nacional Tolhuaca, en los Andes, luego de los incendios de 2002 y 2015 que afectaron los bosques de araucaria.

“En la reserva Nacional China Muerta, luego del incendio del 2015, también CONAF ha establecido una restauración en núcleos de araucaria y lenga, y una estrategia de regeneración natural asistida, que implica eliminar amenazas como el ingreso de animales domésticos y plantas exóticas que dañan o destruyen la vegetación”, apunta el investigador del (CR)2.

Aun así, para las personas consultadas estas acciones no llegan a la escala que se requiere, considerando cómo este árbol influye en vidas humanas y otras no humanas en medio de un contexto de múltiples crisis.

Pero si hay algo que la araucaria ha demostrado, a través de los distintos capítulos de su prolongada presencia en este mundo, es que la coexistencia respetuosa con humanos sí es posible.

Para Ibarra, “descuidar la historia de interacciones vividas entre pewenes y el pueblo mapuche-pewenche puede reforzar injusticias que afectan los modos de vida de los pueblos indígenas, desencadenar conflictos y, más ampliamente, reproducir procesos colonialistas a través del extractivismo o, incluso, de proyectos (hoy comunes) de preservación estricta de la ‘naturaleza’”.

Silvia Navarro Manquilef se refiere con orgullo a las salidas con los estudiantes del colegio donde trabaja para visitar a las araucarias, pero de un momento a otro su voz se llena de impotencia. “Volvemos con piñones, otras veces no, pero sí volvemos con bolsas de basura. Y cuando se hace un receso nosotros analizamos esto, ¿por qué ocurre? Sólo educando al ser humano podemos hacer más conciencia y salvar a los bosques de araucarias”.

La educadora tradicional reconoce también que algunas ceremonias asociadas al peweñ han caído en el olvido, aunque siguen manteniéndose vivas a través de personas sabias y de jóvenes comprometidos con la recuperación de la cultura y memoria mapuche. A fin de cuentas, no es posible concebir una vida sin la araucaria.

* Esta nota fue publicada por Mongabay Latam en colaboración con El Desconcierto

Foto de portada: Benjamín Valenzuela