Subsecretaria Andrea Albagli: "El estigma hacia la salud mental es un problema de salud pública en sí mismo"

En el marco del mes de la Salud Mental, el gobierno lanzó la primera campaña nacional enfocada en esta materia, llamada “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”. En ese contexto, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, conversó con El Desconcierto sobre por qué la iniciativa se centra en combatir el estigma, las evidencias que sustentan esta decisión y los desafíos pendientes en materia de salud mental en Chile.

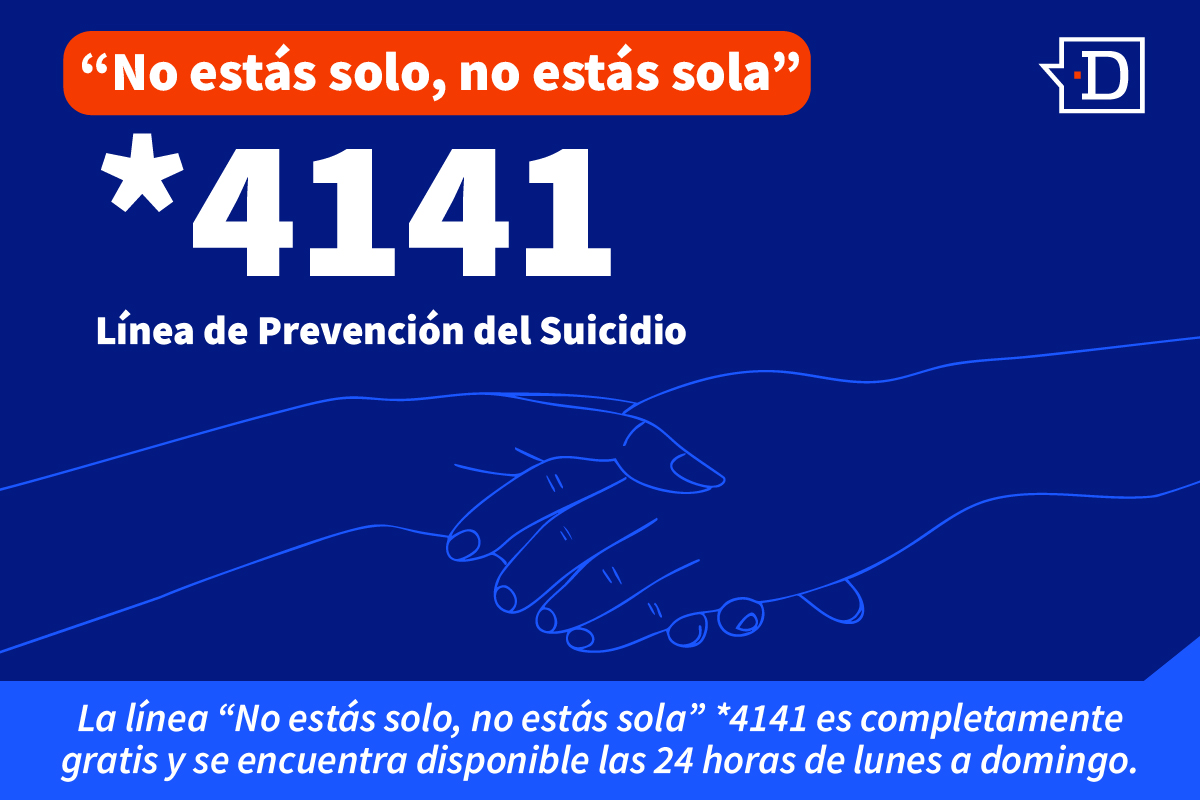

La autoridad, quien es psicóloga de profesión, también abordó el fenómeno estacional de los suicidios, la efectividad de la línea 4141 y el legado que busca dejar este gobierno en políticas públicas de salud mental.

El estigma como prioridad

—¿Por qué se decidió centrar esta primera campaña nacional de salud mental en el estigma y no tanto en diagnósticos o enfermedades específicas?

—Uno puede hablar de trastornos de la conducta, trastornos de desarrollo, trastornos cognitivos, trastornos de consumo de sustancias, trastornos del ánimo. Por un lado, no es posible abarcar una campaña de salud mental que pueda cubrir cada una de esas especificidades, que además son muy distintas. Pero el punto central es que, junto con el problema o la dificultad que significa para la salud pública los problemas de salud mental, un problema de salud pública en sí mismo es el estigma hacia la salud mental, que se aplica a todos y cualquiera de estos diagnósticos que mencionaba.

Ese estigma, es decir, las actitudes y percepciones negativas que se tienen hacia las personas que tienen algún problema de salud mental, se transforma en un aumento de la dolencia de quienes experimentan algún problema de salud mental, porque también interiorizan este discurso negativo sobre sí mismos.

Y además, lo que es más grave, es que dejan de pedir ayuda por temor al rechazo o por sentir vergüenza. Y cuando la gente no pide ayuda a tratamientos que necesita y que podrían ayudarle, lo que significa es que se agravan los cuadros y se cronifican. Entonces, antes que cualquier especificidad, tenemos que reconocer que hay a nivel social un estigma instalado hacia la salud mental, que es el primer problema que tenemos que abordar antes de entrar a cualquier especificidad.

—¿Qué evidencias tienen actualmente sobre el estigma en la actualidad en Chile?

—El Ministerio de Salud, el año 2023, hizo un estudio, un diagnóstico de estigma hacia la salud mental en Chile. Lo primero es que el 77% de las personas encuestadas dice que la mayoría de la gente cree que una persona con una enfermedad mental grave es peligrosa e impredecible. También un porcentaje alto, un 80%, señala que la mayoría de los empleadores no contratarían a una persona que haya tenido una enfermedad mental grave. Y esto habla de limitaciones más allá del acceso a los servicios de salud, sino que además pérdida de oportunidades en la vida en otros ámbitos, como el campo laboral, para las personas que tienen un problema de salud mental.

Hay uno que habla mucho de lo que mencionaba antes, como lo que los mismos pacientes dicen. Por ejemplo, un 39% de las personas encuestadas que han tenido un problema de salud mental dicen estar decepcionadas consigo mismas por tener un trastorno de salud mental. Y eso es a lo que me refería con este estigma que se internaliza. Cuando a nivel social se escucha tan frecuentemente términos peyorativos, adjetivos descalificativos para personas con salud mental, obviamente quien lo experimenta luego tiene estas emociones. Un 25% dice que está avergonzado de tener un trastorno mental. Estas son cifras que rescató el Ministerio de Salud el año 2023.

Abrir la conversación

—¿Cómo espera que esta campaña de salud mental llegue efectivamente a los hogares, a las escuelas, a los lugares de trabajo o sectores más vulnerables?

—La campaña lo que apunta, como dice su lema, es que queremos abrir la conversación. Así que lo que esperamos que esta campaña haga, la expectativa concreta, es que las personas hablen de lo que les pasa con sus entornos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros, con sus familias.

Ojalá que después de ver la campaña, cuando una familia se junta a comer, converse, pregunte si alguien ha tenido alguna experiencia así, si alguien necesita ayuda. Esa es la expectativa concreta que tenemos, porque eso es mucho.

Chile post-pandemia

—Sobre la situación actual de Chile respecto a la salud mental, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes como subsecretaría y ministerio tienen de la salud mental post-pandemia?

—Nosotros tenemos distintas bases de información y la información más confiable que tenemos son las encuestas poblacionales. Esas encuestas poblacionales se hacen con cierta periodicidad y no tenemos una comparación post-pandemia para poder tener esa comparación de representatividad nacional. Ahora, quiero destacar que la pandemia lo que hizo fue agudizar problemas de salud mental, pero que ya estaban presentes en la sociedad chilena hace mucho tiempo.

El año 2007 en el país se hizo el primer estudio de carga de enfermedad, que es un índice compuesto que busca reflejar, tomando distintos indicadores de salud, qué tipo de enfermedades o trastornos significan mayor pérdida de calidad de vida y mayor pérdida de años de vida saludable. Y ahí, ya desde ese entonces, hace casi 20 años, el conjunto de problemas de salud mental ya figuraba como uno de los más importantes y que explicaban una mayor carga de enfermedad en nuestro país. Es decir, no es nuevo, los problemas de salud mental no son nuevos. Lo que ocurrió en la pandemia es que se agudizaron y lo que ha ocurrido con eso es que entonces se visibilizan, y junto con la prioridad que le ha dado este gobierno a la salud mental, se conversan más y están más sobre la mesa, pero no quiere decir que sean nuevos.

El fenómeno estacional de los suicidios

—Sobre los episodios que se están viviendo en el Metro de Santiago, que parecieran generar una percepción de un aumento de suicidios, pese a que no los datos dicen que no han aumentado, ¿cómo abordan este fenómeno desde el ministerio y considerando el contexto de que a septiembre le llaman la "primavera gris"?

—Lo primero es tratar de explicar un poco epidemiológicamente qué es lo que ocurre. Hay distintos fenómenos de salud o problemas de salud que tienen lo que se llama un fenómeno estacional. Así como, por ejemplo, es muy claro con los virus respiratorios.

Los virus respiratorios están presentes todo el año. Lo que pasa es que hay un periodo del año, que es el otoño y el invierno, donde aumentan muy notoriamente. Con el suicidio pasa algo muy parecido, en el sentido de que hay un periodo del año en que aumentan y se concentran. La mayor cantidad de suicidios que hay durante el año se concentran en una estación específica. Eso, en nuestro país, comienza a aumentar en septiembre y se mantiene con tasas elevadas aproximadamente hasta enero. Y se empieza a estabilizar ahí hasta marzo.

Esto tiene diferentes explicaciones. Hay un factor del cambio del clima, del cambio de la luminosidad, que también lleva a un cambio en el estado de ánimo de las personas. Hay otras razones más bien de interacción social. Son fechas que están cargadas. Personas que ya tengan alguna vulnerabilidad sentimental tienden a sentirse más aisladas y más solas, en contraste con un entorno de mayor celebración e intercambio social que se da en este período.

El hecho de que haya un aumento entre un mes y otro no puede ser interpretado como que existe un aumento, porque para eso hay que hacer una comparación entre años, entre quinquenios. Y cuando hace uno una comparación de más largo plazo, en Chile este es un fenómeno que viene en disminución, en comparación sobre todo con otros países de la región que muestran que vienen en aumento.

—¿Cómo están trabajando específicamente con el Metro?

—Sobre los casos del metro, hay algo que es muy certero en la evidencia internacional, y eso es que una de las maneras más importantes de prevenir las muertes por suicidio es limitar el acceso a métodos letales, que pueden ser de distinto tipo: medicamentos, armas, armas blancas, armas de fuego. Y también hay ciertos espacios públicos que por sus características arquitectónicas se pueden prestar para cometer lesiones autoinfligidas. El Metro es sólo uno de esos ejemplos, pero hay otros espacios. El metro es un lugar importante para la región metropolitana, pero cada región tiene su propio lugar donde es más frecuente que se cometan estos actos.

Es por eso que la Ley Integral de Salud Mental, uno de los componentes que trae, es establecer la obligatoriedad para la autoridad sanitaria de llevar un registro para poder identificar cuáles son los espacios dentro de su territorio donde es más frecuente que se cometan lesiones autoinfligidas intencionalmente en los espacios públicos, para poder intervenirlos.

Intervenirlos ya sea con maneras arquitectónicas cuando se pueda, como las estaciones del Metro con las puertas que han instalado, o en los espacios que no se pueda, con otras intervenciones, como por ejemplo con agentes de la comunidad, personas que pueden estar atentos a personas que puedan tener señales de riesgo e intervenir y entregar una contención a tiempo.

El metro no es el único espacio, solamente es uno de los lugares, y el metro ha estado trabajando de manera en alianza con nosotros hace muchos años en esto. Tienen protocolos sobre cómo actuar, tanto los conductores como protocolos para identificar a personas que puedan estar con alguna conducta que pueda ser indicativa de que hay un riesgo, una intención, y los guardias se acercan para poder contener a esa persona. El Metro tiene una excelente disposición. De hecho, se sumó a la campaña de este año y va a estar transmitiendo nuestra campaña en sus pantallas.

La línea 4141

—Respecto a la línea del Ministerio de Salud, 4141, ¿cómo pueden medir su efectividad?

—Lo primero es que la línea 4141, que comenzó a principios del año 2023, ya recibe cerca de 7.000 llamadas al mes. Es decir, se han atendido más de 100.000 llamadas en esta línea que antes sencillamente no existía. Eso es lo primero: que hoy día más de 100.000 personas ya han recibido una acogida en un momento de crisis que, sin esta línea, sencillamente no hubieran tenido disponible esta medida de ayuda.

La línea, además de recibir llamados, toma acciones cuando identifica que hay casos de mayor riesgo: acciones como la derivación a la red de salud para poder entregarle una atención prioritaria a las personas de mayor riesgo. También se le hace un seguimiento después a las personas de parte de la misma línea telefónica en aquellos casos que se identifican de mayor riesgo, y también tenemos coordinación con los servicios de urgencia cuando se requiere.

La línea tiene distintos indicadores de efectividad: la cantidad de llamadas que son atendidas, el total de llamadas que son recibidas, el tiempo de respuesta, el tiempo de espera que pasan las personas en la línea telefónica. Más del 70% o 90% son atendidos en menos de un minuto. Entendemos que es crucial que las personas no tengan que esperar mucho en esto. También tenemos una encuesta que se le aplica a todas las personas que son atendidas en la línea para que puedan dar su retroalimentación y expresar si eso fue o no de ayuda. En general, esos son indicadores que también las mismas personas que han llamado a la línea la evalúan muy favorablemente.

Y en estos periodos estacionales, como septiembre, reforzamos el recurso humano que trabaja en la línea. Y tenemos un flujo de trabajo que le llamamos las líneas de transporte: cuando ya no hay capacidad de atender más llamadas, tenemos equipos de apoyo en Salud Responde, que también están capacitados para poder derivarlos a esos teléfonos, también gratuitos del Ministerio de Salud, para que nadie se quede sin un momento de atención.

Estrategia en zonas rurales

—En el caso de zonas rurales, donde es más difícil el transporte y el acceso a servicios médicos, ¿se están destinando más recursos para esas personas que viven en sectores rurales? ¿Cómo opera ahí la estrategia de salud mental?

—Este gobierno se propuso y ha cumplido su promesa de aumentar la oferta de infraestructura, primero con nuevos centros comunitarios de salud mental, que son centros de atención especializada ambulatoria, con foco justamente para poder aumentar la capacidad territorial de nuestros servicios, dentro de otras estrategias de equidad territorial.

Dentro de eso quiero destacar la telepsiquiatría. El hospital digital tiene ya disponibles horas de psiquiatra. Se accede a través del hospital digital, que de hecho está conectado con varias postas de salud rural. Entonces una persona que vive en una zona rural puede tener una atención con un especialista conectado a través del hospital digital. Hoy día contamos con 730 horas mensuales de psiquiatras en telepsiquiatría, y esta es una de las varias estrategias. También tenemos otros centros móviles para poder estar presentes en zonas rurales.

Continuidad y legado

—Respecto a la campaña, ¿cómo aseguran que tenga continuidad y seguimiento más allá del mes de octubre y también en el próximo gobierno?

Esa es una de las cosas que busca establecer la Ley de Salud Mental Integral. Se llama integral porque lo que busca es que existan responsabilidades del Estado y responsabilidades específicas de distintas carteras, no solo al Ministerio de Salud.

Dentro de las cosas que establece la ley, para justamente poder tener continuidad, es la obligación de llevar adelante campañas de concientización ciudadana en torno a salud mental.

—Respecto a los profesionales de la salud, ¿cómo se está fortaleciendo la formación de psicólogos y psiquiatras para sostener la salud mental de los pacientes en Chile?

—Para eso, el Ministerio de Salud ha aumentado la cantidad de becas que entrega anuales, becas de psiquiatría, tanto de psiquiatría infantoadolescente como psiquiatría de adultos, entregando 50 plazas de becas adicionales al año para poder crecer en esta capacidad.

Pero además también estamos hace tiempo implementando la estrategia que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que se llama Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), y lo que busca ahí es capacitar a todos los profesionales de la salud, a todos los equipos de salud, no solamente a los que se dedican específicamente a lo mental, como psiquiatra y psicólogo, sino que a todos los equipos en salud mental para poder ampliar nuestra capacidad de servicio.

—El presidente Boric ha hablado abiertamente sobre su propia salud mental. ¿Cómo ustedes miden el impacto de las declaraciones del presidente?

—A nosotros nos enorgullece tremendamente cómo nuestro presidente habla de salud mental. Él de hecho ha sido reconocido a nivel internacional, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, como lo que se conoce un champion de la salud mental. Es decir, un actor que ha cambiado a nivel internacional la manera en que se habla y se reconoce los problemas de salud mental.

Valoramos muy positivamente el impacto que ha tenido la valentía del presidente de poder hablar abiertamente de su testimonio, porque no hay mejor ejemplo que ese sobre el mensaje que estamos tratando de transmitir: que no existe ni nunca, nunca, nunca, ha sido y nunca debería ser motivo de vergüenza tener algún problema de salud mental.