De la Reforma de 1967 a los desafíos para una nueva universidad en el siglo XXI

Por qué se hizo la Reforma de 1967

La Reforma Universitaria no fue un hecho aislado, sino producto de un contexto de cambios sociales, políticos y eclesiales. En Chile, la “Revolución en Libertad” de Frei Montalva impulsaba reformas sociales y organización popular; la Iglesia Católica se renovaba con el Vaticano II y el CELAM promovía universidades al servicio del desarrollo y la justicia social.

La juventud universitaria se inspiraba en movimientos internacionales como la Revolución Cubana, el movimiento por los derechos civiles en EE.UU. y las luchas anticoloniales en Vietnam y África.

En ese contexto, la Universidad Católica era percibida por sus estudiantes como una institución clasista y distante de los problemas del país. Mientras en las calles surgían movimientos populares que cuestionaban las estructuras de poder, la universidad permanecía anclada en tradiciones elitistas.

Frente a ello, los estudiantes comenzaron a exigir planes de estudio modernos y, sobre todo, una democratización interna que incluyera voz y voto para académicos, estudiantes y funcionarios, la elección directa de autoridades y autonomía frente a la designación del rector por parte del Vaticano.

La negativa del rector de la época, monseñor Alfredo Silva Santiago, a impulsar cambios significativos llevó a la FEUC a convocar un plebiscito para su destitución: 3.221 estudiantes votaron por su reemplazo y 545 por mantenerlo. El 11 de agosto de 1967, la Casa Central de la universidad amaneció tomada tras una votación de dirigentes estudiantiles, manifestando que la movilización había escalado hacia una acción directa para exigir cambios inmediatos.

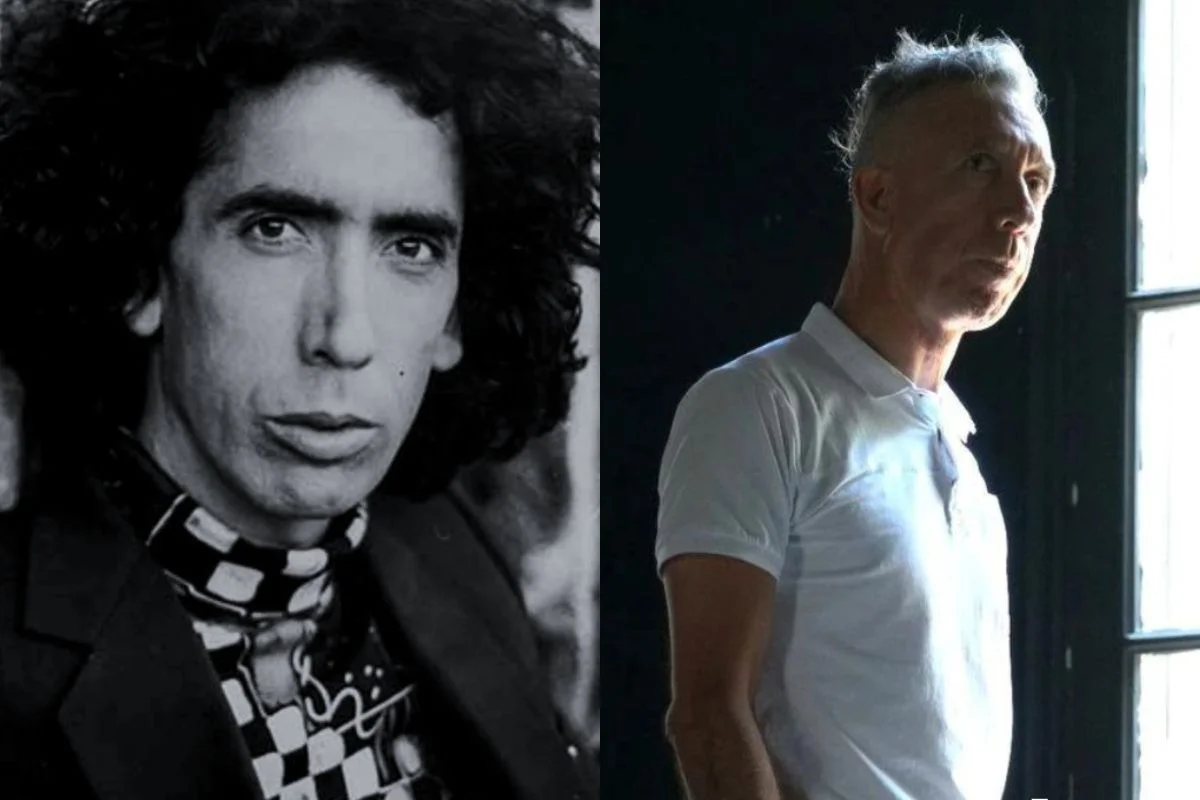

Los dirigentes solicitaron a Fernando Castillo Velasco que se presentara como candidato al Claustro Pleno. Gracias a esta propuesta y a la mediación del cardenal Raúl Silva Henríquez, Silva Santiago renunció, y Castillo Velasco asumió como prorrector. Más tarde, fue ratificado democráticamente como rector.

Cómo se transformó la universidad

La Reforma de 1967 cambió la lógica de una universidad cerrada para convertirla en una institución con vocación pública y crítica. Entre sus hitos:

Participación democrática: por primera vez, la elección de rector se hizo mediante un claustro pleno con representación estudiantil y académica.

Autonomía académica: se eliminaron restricciones como la obligación de que el rector fuera sacerdote o de que los docentes hicieran profesión de fe.

Vinculación con el país: se crearon centros interdisciplinarios como el CEREN, CEPLAN, EAC, PIIE, PRESCLA y el DUOC, orientados a diagnosticar y proponer soluciones a problemas sociales, urbanos y educativos.

Trabajo territorial: programas como las Escuelas de Temporada y los trabajos voluntarios en zonas rurales acercaron la universidad a comunidades históricamente marginadas.

En ese contexto, la toma universitaria se convirtió rápidamente en uno de los proyectos de reforma más profundos del país, encendiendo la chispa que impulsó a prácticamente todo el sistema universitario hacia un proceso de transformación

Invitación a reflexionar y proyectar nuevos desafíos

Medio siglo después, la educación superior en Chile enfrenta un escenario marcado por la mercantilización, la competencia y la presión por indicadores que muchas veces alejan a la universidad de su misión pública. Ante esto, no basta con mirar atrás con orgullo: es momento de reflexionar sobre las lecciones de 1967 y preguntarnos qué nuevos desafíos pueden movilizar hoy al estudiantado.

¿Qué significa hoy democratizar la universidad? ¿Cómo podemos recuperar su compromiso con el país real? ¿Qué espacios de participación y decisión necesitamos para que todos los estamentos puedan incidir en su rumbo?

La democracia universitaria no puede limitarse a procedimientos formales: debe traducirse en acciones que transformen la vida académica y social, proyectando a la universidad como agente real de desarrollo. La toma de 1967 y la Reforma no son solo memoria; son faros para quienes creen en una educación democrática e inclusiva.

Releer ese proceso exige superar visiones superficiales y asumir su legado como impulso para abrir nuevas estructuras aún rígidas. Las y los estudiantes deben disputar sentidos, palabras e historias, retomando el espíritu crítico que marcó los años 1967–1973, cuando la UC intentó romper con su elitismo.

Reconocer esa historia no es solo reparar, sino continuar la transformación: imaginar una universidad que no sea solo la “ponticuica” ni la que colaboró con el golpe, sino también la que se puso al servicio del pueblo: la universidad de Castillo Velasco, Solar, Morales, Serrano, Garretón y Moulian.