Armas blancas

Texto y foto de Juan Domingo urbano

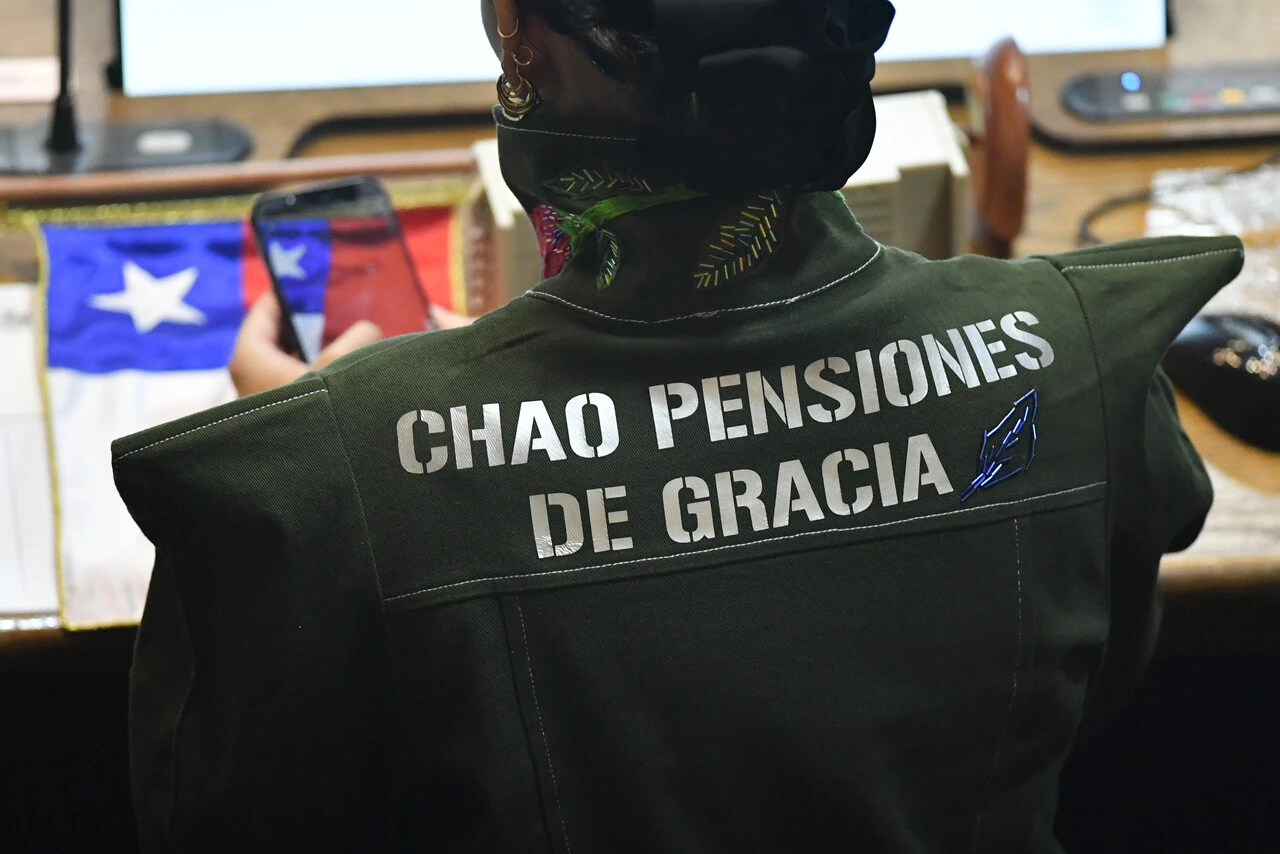

Me llevé varios días con esta imagen clavándome, literalmente, la cabeza. Y hasta podría decir que, como solo le ocurre a los escritores, tuve noches de insomnio y desvaríos durante el día, buscando el mejor nombre para titular esta crónica. Como verán, me he vuelto selectivo, y estuve a un paso de ponerle nombres como “Otra historia de cuchillos”, “Las dagas”, “Machete” a secas o incluso “Navajas”, a falta de un nombre más original. “Lumpen” también me aguijoneó una madrugada y parte de los minutos de la ducha, pero eso habría sido expandir el tema hacia donde no quería que se me escapara (era como ponerle, directamente, “cogoteros”), entonces los pensamientos corrieron con la espuma por el desagüe y terminé por despertar. Me ganó “Armas blancas”, no es un mal nombre, más si consigue hacer un guiño a Dostoievsky. El primer paso ya estaba dado. Y entonces a partir ahí, como me ocurre con mayor frecuencia, una vez que tuve el título, fueron asomando sus variaciones, concatenándose otras ideas, situaciones y hasta citas, que, a la larga es: lo que compone verdaderamente estas columnas, despachadas al cabo de unos días, rumiando un hueso o –como en una canción cursi– amando el aire que respiro y dejando que el viento me sople algunas claves. Mis crónicas vistas como una suma de hechos (des)afortunados que mueven la escritura, al son de los latidos y un lápiz tinta equilibrándose como pasajero del Metro a esas horas del espanto. Por eso escribo… Escribo sobre cuchillos para dar forma a la memoria, y acaso por eso de que primero fue la palabra y luego el verbo. Un verbo de acción en presente continuo; y los cuchillos, digamos, se usan para comer tanto como para matar. Nadie se salva. No matarás. No desearás la mujer de tu prójimo. Honrarás a tu padre y tu madre. Pero todo eso no se cumple. Se mata, se engaña, se desacredita a quienes te procrearon, como si nada. Los cuchillos, el crimen, el olvido. Todas las familias tienen sus propias historias de sangre. Sin ir más lejos, como decía Parra, hablemos de Adán y Eva. O en la misma rama: Caín y Abel. Pero no, mejor que no, me he ido poniendo cada vez más pechoño. Mejor remitámonos, ¡seamos valientes!, al gran García Lorca. ¿El crimen de Lorca? No, a su casamiento gitano, la crónica roja, donde los cuchillos cobran vida. Sin ir más lejos, Bodas de sangre. Pez sin escamas ni río “Madre: (Entre dientes y buscándola) La navaja, la navaja... Malditas sean todas y el bribón que las inventó. (…) Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de la era (…) Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la boca…”. Luego, ya al final, dice la Novia: “Novia: Y esto es un cuchillo / Un cuchillito/ que apenas cabe en la mano;/ pez sin escamas ni río,/ para que un día señalado, entre las dos y las tres/ con este cuchillo/ se queden dos hombres duros/ con los labios amarillos”. Me atraen los cuchillos. Siempre me han gustado. Cuando niño en Talcahuano, debajo de mi cama, mejor dicho entre las patas del camarote, guardaba (escondía) un encendedor y una cortaplumas. Con los años, y no hace mucho en verdad, mi mamá me contó que ella sabía lo que yo hacía, y no se animaba a decirme nada. Tenía diez años. Lo que confirma mi tesis: las armas blancas son un secreto, lo mismo que una amenaza. Algo posible que rima con terrible, como comer o como matar. Es tener algún manejo sobre la vida. A mi familia, indirectamente, cierta historia de cuchillos, le tocó de cerca. Armas blancas – ¿Qué armas te gustan a ti? – Todas, menos las armas blancas. – ¿Quieres decir cuchillos, navajas, dagas, corvos, puñales, cortaplumas, cosas de ese tipo? – Sí, más o menos. – ¿Cómo que más o menos? – Es una forma de hablar, huevón. Sí, ninguna de ésas. – ¿Estás seguro? – Sí, estoy seguro. – Pero cómo es que no te gustan los corvos. – No me gustan y ya está. – Pero si son las armas de Chile. – ¿Los corvos son las armas de Chile? – Las armas blancas en general. – No me huevee, compadre. – Te lo juro por lo más sagrado, el otro día leí un artículo que lo afirmaba. A los chilenos no nos gustan las armas de fuego, debe ser por el ruido, nuestra naturaleza es más bien silenciosa. El diálogo es del cuento “Los detectives”, de Roberto Bolaño. La historia sigue, y recrea, siempre en el tono dialógico que anuncia, el recuerdo de la detención de Arturo Belano –alter ego de Roberto Bolaño– en un recinto para prisioneros en los días posteriores al Golpe de Estado y que, según su biografía, lo pilló entre Los Ángeles y Concepción. Algo que esa entrada, lo de las armas blancas, ya anticipa y nos sirve para fundamentar el hecho que, tan bien queda descrito en el cuento, sobre nuestra naturaleza silenciosa. Agazapada. Soterrada. Eso de hablar a espaldas de los otros. De esperar un descuido para pegar un zarpazo. Salir con una pachotada. Sacar un doblado. Ser capaz de traicionar. Las indirectas en Chile, son la expresión más fácil para decir lo que pensamos, sentimos y nos pasa. Hablar con indirectas, es la forma que tenemos para no quedarnos callados. Siempre resulta, pero provoca daños colaterales. No hay que ser sicólogo para saberlo. Los heraldos negros Se llamada Abel Almonte, dirigente sindical ferroviario, oriundo de Antilhue. Se vino a Santiago, con toda su prole en 1964. A un Santiago de pensiones, conventillos y tomas de terrenos. A él lo tocó esto último. Montó su tienda, como decía, junto a la señora Edelmira del Tránsito Suárez, con ella tuvo cuatro mujeres y un varón. Este último es mi suegro. Abel fue muerto en 1967 de trece puñaladas en una población periférica, en lo que ahora se conoce como San Gregorio. Lo mataron para quitarle el fajo de Escudos que lo vieron doblar dentro de un pañuelo, saliendo de una cantina. Con el tiempo, en la sobre mesa de algunos domingos, he escuchado decenas de veces, al padre de mi mujer, decir en tono de consuelo, por suerte que lo mataron antes, aludiendo al destino que pudo haber tenido para luego del 11 de septiembre del ‘73 siendo dirigente comunista. Cuestión que se extiende, como suposición, también a las hijas mayores que por entonces militaban en las juventudes comunistas. La historia se acabó antes, con trece puñaladas a mansalva. Mi suegro presenció a escasos metros el crimen. A los 15 años solo quería cobrar venganza. La justicia, históricamente, en la medida de lo posible hizo lo suyo, y dejó en libertad a los hechores en escasos cinco años. ¿Cómo se sana la herida? Pienso en César Vallejo. A veces busco respuestas en la poesía, aunque sé no estoy haciendo bien. Y puedo recordar el poema “Los Heraldos Negros”, cuando dice: “Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé./ Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,/ la resaca de todo lo sufrido/ se empozara en el alma... Yo no sé./ …Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como/ cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;/ vuelve los ojos locos, y todo lo vivido/ se empoza, como un charco de culpa, en la mirada.” He visto esa culpa en la mirada de los Almonte Suárez. Nadie se repone, solo se avanza. Y entonces se camina con las suelas gastadas por el barro de la vida. Conciente de sentir las piedras, el frío, el temor a resbalarse, pero también atento a cuando irrumpen ciertos brotes de felicidad, y los años se agradecen, porque al menos se llevan zapatos… Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Son los cuchillos. Los mandatos del alma. Algo de esa alma chilena que no queremos reconocer como violenta. Un crimen empozado en la mirada. Mejor cerrar las navajas por un rato. O afilar las hojas en las piedras, en esas formaciones minerales, que no son otras que la piel curtida de nuestros abuelos. La piedra de pulir donde afilamos la vida, desde el origen, por la mirada. Son los dedos con filos. Armas blancas.