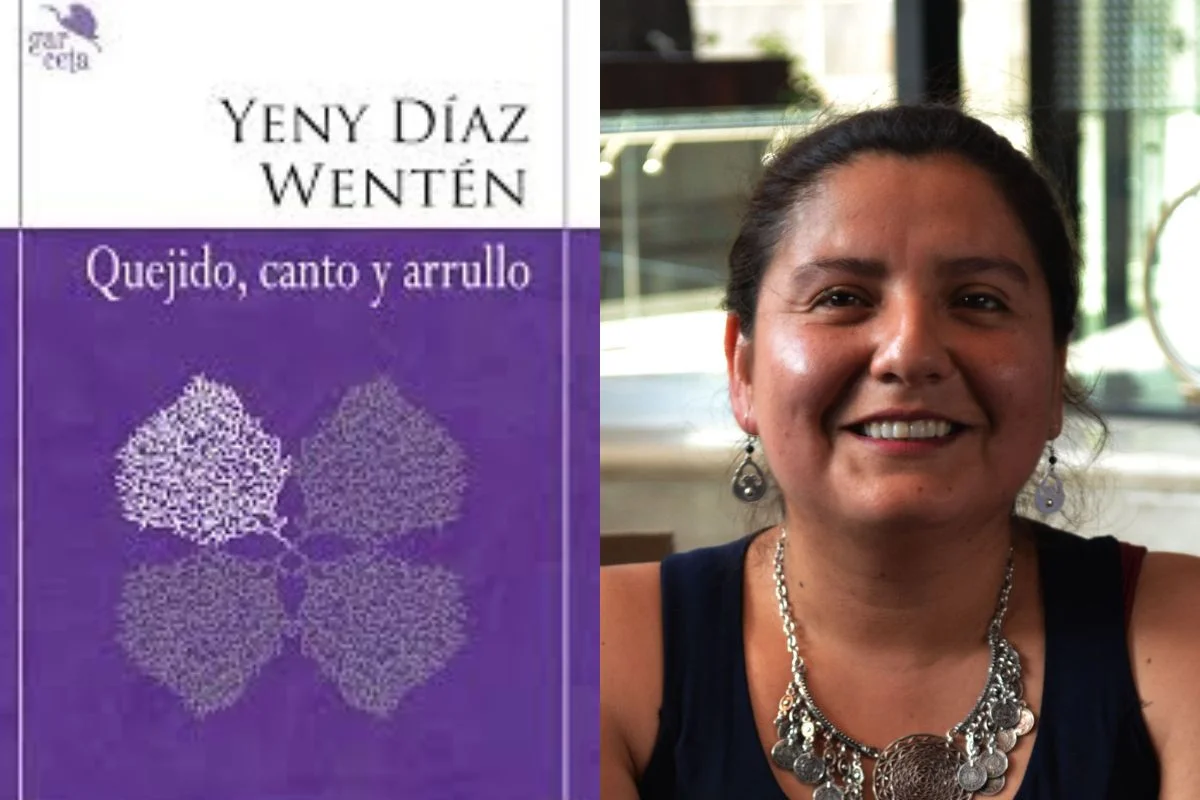

Crítica de libros| "Quejido, canto y arrullo" de la poeta mapuche Yeny Díaz Wentén

Quejido, canto y arrullo (Editorial Garceta, 2023) de Yeny Díaz Wentén (1983)

Los poemas de Yeny Díaz Wentén (Los Ángeles, 1983) en Quejido, canto y arrullo (Editorial Garceta, 2023) salen a la luz después de la pandemia por el coronavirus, por lo que no es extraño que una de las temáticas desarrolladas sea la vida y la muerte. Distinto es que, el lugar de la casa sea un campo de batalla y también de refugio donde se teje un universo poético personal y contemporáneo sobre el cuerpo, la memoria familiar y la resiliencia de las mujeres.

El poema “El hombre y el poeta” introduce una voz fantasmal que se niega al olvido, persistiendo más allá de la muerte física. Dicha persistencia subraya el poder de la poesía para resignificar experiencias violentadas, transformando epítetos deshumanizadores en afirmaciones de identidad. Así, el poema simboliza la transmisión intergeneracional de un legado vital que desafía la aniquilación y el temor al mañana

En el poema “Beatriz González Vilches” la descomposición del cuerpo de la joven asesinada por la pareja en Rengo, simboliza la brutalidad del acto. El hablante se apropia de la violencia para convertirla en un acto de denuncia y un recordatorio de cómo la violencia puede despojar al cuerpo de su integridad, convirtiéndolo en un espacio del recuerdo.

En “Las tres”, el cuerpo femenino no se descompone, sino que se “agrieta como las granadas maduras” para dar vida. El cuerpo es un espacio de fortaleza y creación, demostrando que la misma materia puede ser vulnerable también tiene el poder de dar vida. El uso de estos procesos biológicos y corporales permite abordar la complejidad de la experiencia humana, desde el dolor y la muerte hasta el nacimiento.

La casa no es solo un espacio físico, sino una metáfora compleja del “yo” poético femenino y de la memoria ancestral. Alberga miedos, traumas y heridas de generaciones, lo que la convierte en un espacio fragmentado y roído. Sin embargo, a través de las labores cotidianas, las mujeres construyen y resisten las estructuras patriarcales, transformando la casa en un refugio de lo íntimo y un lugar de supervivencia.

Las habitaciones de esta casa albergan “miedos heredados de mis padres”, “los abusos con sus dueños” y “partes del hígado, trozos de corazón, placentas”, lo que revela que más que ser un lugar de resguardo, funciona como un depósito del trauma y la herencia vivida durante generaciones solamente por ser mapuche.

En el poema “Las Tres” el hablante celebra vínculo y la regeneración de la vida femenina. La imagen de una mujer que “aprieta los labios y cierra los ojos” y “le toma la mano y esa mujer vuelve a respirar” revela la ética del cuidado y el apoyo mutuo en las relaciones entre mujeres. La descripción del parto donde “Esa mujer como un río que rompe trae a otra mujer consigo”, con la mujer que “se agarra y se agrieta como las granadas maduras rojas deliciosas a gritos a jugos”, exalta el cuerpo femenino como epicentro de creación y transformación. La “semilla infinita de sí misma” conceptualiza a la mujer como una fuente perpetua de vida, multiplicándose y extendiéndose a través de sus descendientes, lo que desafía las nociones patriarcales de linaje y herencia para proponer una genealogía femenina.

En el universo poético abundan las referencias a las partes del cuerpo (“huesos”, “pelvis”, “manos”, “ojos”, “pecho”, “cuero” y “caderas”) y a los procesos biológicos (“gusanillos hormigas, chanchitos de tierra espigas brotes pájaros y tierra dentro de las órbitas de mis huesos”, o a la fluidez vital en los “jugos”). Explora la fragilidad del cuerpo para impedir que las experiencias de violencia y trauma sean olvidadas, busca conectar la descomposición con los ciclos naturales de vida y muerte y sirve para reafirmar la humanidad y la vitalidad de quienes fueron deshumanizados.

En “Despedida”, el duelo se escenifica en un entorno natural “rasposo”, donde el paisaje y las emociones del hablante se fusionan en una simbiosis entre lo interno y lo externo. La muerte del vacuno, un animal que es el “rey de las pezuñas plateadas”, se convierte en un evento cósmico en el que el viento y la tormenta son participantes activos.

Además, el poemario utiliza la naturaleza de manera constante, nombrando flora y fauna para que interactúen con el cuerpo, representen emociones y a menudo estén personificadas. El acto de cortar el vínculo con un cuchillo en un “pasto rojo” implica una comunión con la tierra y sus ciclos de vida y muerte, borrando los límites entre lo humano y el paisaje.

Quejido, canto y arrullo (2023) se alza como un canto a la adaptación del espíritu frente a la adversidad. Con un tejido poético denso y polisémico, el hablante desarrolla la metáfora de la casa en la que desentraña los hilos del trauma heredado y la memoria, mostrando cómo la confrontación con lo abyecto puede ser catalizador para fortalecer y perpetuar la vida, cimentadas en la conexión con el linaje y el entorno natural.